| T O P I C R E V I E W |

| Nino Carbone |

Posted - 10 May 2014 : 00:50:59

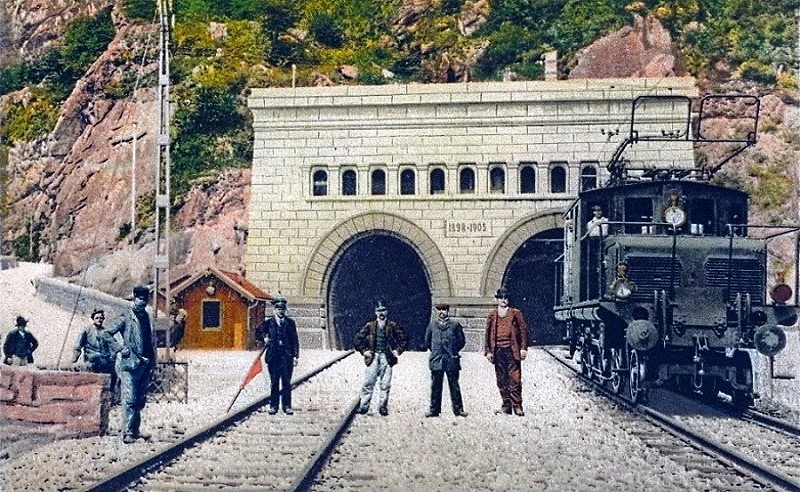

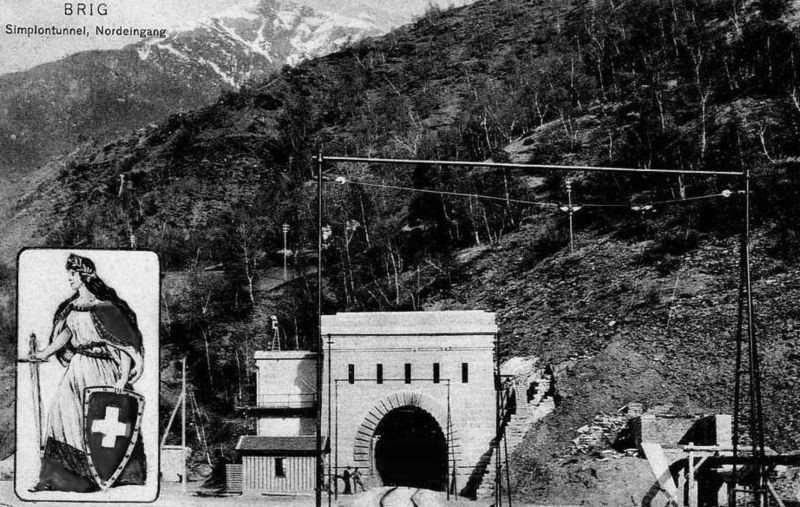

- La galleria del Sempione -

- 1898-1905 la prima galleria -

(Il 25 aprile 1905 avvenne l’inaugurazione e il primo treno la percorse il 25 gennaio 1906)

- Foto da: delcampe.net -

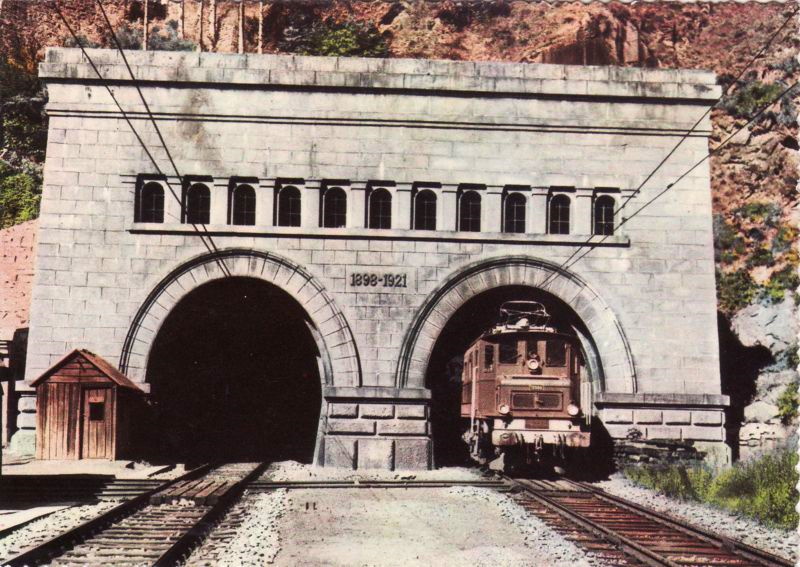

- 1898-1921 la seconda galleria -

(Venne aperta al traffico il 16 ottobre 1921)

- Foto da: ebay.it -

- Introduzione -

Fin dal tempo dei Romani (195 a.C.) esisteva una strada mulattiera attraverso il Sempione.

Per essa scesero in Italia i Burgundi di Guidobaldo (189 d.C.) e successivamente dopo la caduta dell'Impero Romano

d'Occidente (476 d.C.) passarono o tentarono di passare i Longobardi (569) e i Saraceni (911- 937).

Con la caduta dell'Impero Romano, l'abbandono portò alla progressiva scomparsa di quella mulattiera, ma non per questo

venne tralasciata l'idea di raggiungere nuovamente il Passo che, a 2.009 metri di altezza, al margine sud-orientale

delle Alpi Pennine, riusciva a mettere in comunicazione la Valle Padana attraverso le Valli d'Ossola e Divedro

con la Valle delle Saltine che immetteva in quella del Rodano.

Nel 1235 sorse sul Passo un primo Ospizio (1.866 mt) ad opera dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme

(Cavalieri di Malta), voluto dal vescovo di Sion, che aveva fatto erigere una cappella dedicata a San Giacomo

e che agiva anche da rifugio per i viandanti.

Il primo viaggio accertato sul Sempione ebbe luogo l'8 febbraio 1254, quando l'arcivescovo Odo di Rouen transitò

sul valico per recarsi a Roma.

Nel 1267, il vescovo di Sion, Enrico I di Raron, garantì ai commercianti italiani l'incolumità sulla rotta del Sempione.

I vescovi di Sion che, con i diritti della contea, erano anche i padroni dei mercati e delle strade e per la cui sicurezza

e manutenzione erano responsabili, dimostrarono, al pari dei commercianti, grande interesse di promuovere

il commercio e tutelarlo.

Il vecchio sentiero di valico, che a piedi e con il bel tempo, era transitabile con una marcia di 10/11 ore, venne adattato

alla densità della circolazione di persone, animali, carri e carrozze.

A seguito dell'aumentato traffico, la strada subì frequenti migliorie e vide il prosperare di varie compagnie di carrettieri

e mulattieri, soprattutto a Domodossola e a Sion, che assumevano l'incarico di condurre le merci a destinazione

attraverso la montagna.

Sorsero quindi anche punti di appoggio che servivano da magazzini e da alloggio per le compagnie di trasporto.

Verso la fine del 1400 la travagliata storia del Vallese influì non poco sui traffici commerciali attraverso il Sempione

che si ridussero drasticamente per lungo tempo e malgrado brevi periodi di pace, i tentativi di dare nuovi impulsi

al traffico si rivelarono infruttuosi.

- Link correlato "La Repubblica delle sette Degagne": https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_delle_Sette_Degagne -

Simbolo di questo mancato sviluppo fu la decadenza dell'Ospizio di San Giovanni, sul valico, che i Cavalieri di Malta

cedettero nel 1590 e che nel 1666 venne fatto ricostruire dal barone Kaspar Jodock Stockalper di Briga.

Nel 1630, questo grande e avveduto commerciante di Briga, Kaspar Jodock von Stockalper, comprese l'importanza

che il valico alpino aveva per la zona, il traffico sul Sempione venne da lui valorizzato ed ebbe la sua rinascita.

Per facilitare il commercio del sale e incentivare i traffici privati, fece sistemare e rese sicura la vecchia mulattiera

medievale che valicava il Passo.

Tale opera, che ricalcava l'antica via romana, risalente ai tempi dell'Imperatore romano Settimio Severo,

permise di riportare il Sempione ad essere il principale passaggio tra nord e sud Europa.

Nel 1640 fu istituito un corriere a cavallo che portava la posta da Ginevra a Milano, impiegando otto giorni d'estate

e in dieci d'inverno.

Con la morte del barone Stockalper (1691) anche il traffico attraverso il Sempione perse nuovamente vigore

e tramontò anche il secondo periodo aureo del traffico internazionale del valico.

Nemmeno durante le guerre di successione spagnole (1701-1714) quando i valichi alpini del Vallese erano ritenuti

strategici, queste zone vennero attraversate; le organizzazioni di trasporto vennero sciolte, le soste e i magazzini

furono venduti o abbandonati, la mulattiera senza alcuna manutenzione cominciò ad andare in rovina.

Vi fu ancora qualche miglioramento, Napoleone Bonaparte però non si accontentò di quel tracciato, il 7 settembre 1800,

ordinò la costruzione di una strada carrozzabile generosamente concepita sopra il Sempione che corrispondesse

alle esigenze militari di quel periodo: <<Pour faire passer le canon>>.

L'ingegnere Nicolas Céard fu incaricato di portare a termine l'impresa.

Venne costruita, dal 1801 al 1805, opera mirabile per l'ingegneria dell'epoca, il tracciato è rimasto sostanzialmente

invariato fino ai giorni nostri, inoltre, fece iniziare la costruzione di un massiccio fabbricato destinato a caserma,

acquistato poi nel 1825 dai Canonici del Gran San Bernardo, che lo completarono adattandolo ad Ospizio (1.998 mt).

(Distante 2 km dal "vecchio" Ospizio ed è attualmente in funzione)

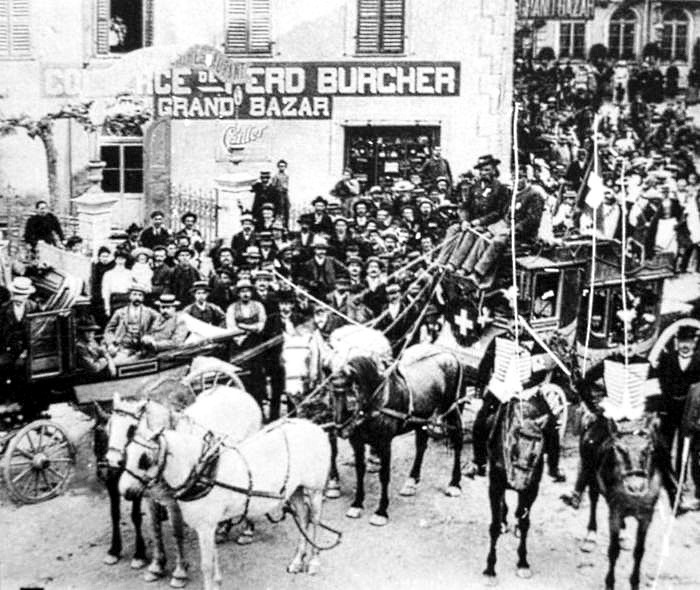

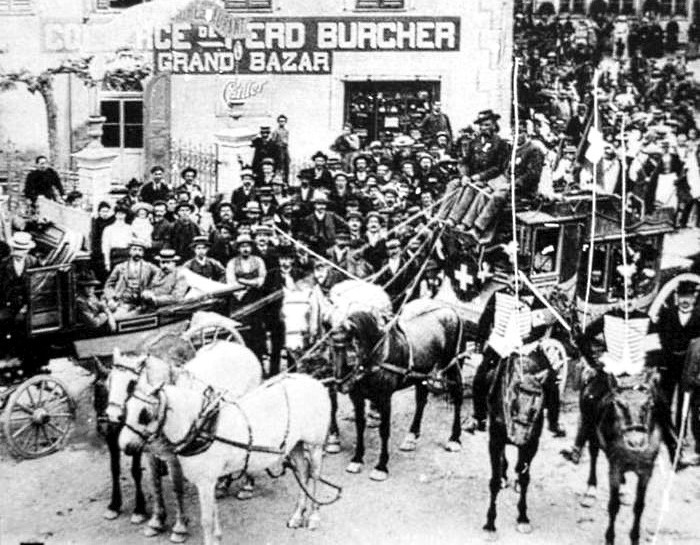

Caduto Napoleone, questa vitalissima arteria, costruita per le artiglierie, permise il transito delle diligenze.

(Nel periodo invernale le diligenze erano munite di slitte)

Dal 1850, le diligenze a 10 posti, dell'Amministrazione Federale delle Poste, percorrevano giornalmente,

nei due sensi, la strada da Losanna a Domodossola con percorso e orari massacranti.

La corsa postale del Sempione partiva da Losanna alle 11.15 giungendo a St. Maurice alle 16.15 e dopo una breve

pausa ripartiva alle 17.30, raggiungeva Sion alle 22.10 e dopo cena, alle 23.00 ripartiva per Briga dove

arrivava alle 4.55.

Dopo colazione, la diligenza lasciava Briga verso il Sempione giungendo a Iselle alle 15.00, dove si serviva un altro

pasto, alle 18.30 arrivava finalmente a Domodossola, durata complessiva del viaggio 32 ore e 45 minuti,

di cui 21 ore e 15 minuti di viaggio effettivo.

I passeggeri diretti a sud, continuavano il viaggio con vettura privata, con sosta e pasto ad Arona e arrivando

a Milano alle 19 del giorno dopo.

Dal 1850 al 1905, 153.000 persone transitarono sul Passo in diligenza, e molti viaggiatori nelle loro carrozze

private o in quelle di vetturali privati, richiedendo, questo aumento di traffico, anche migliorie della strada,

come gallerie, in parte nuove, e di alcuni ponti, ritenuti pericolosi, venne sostituita la volta in muratura.

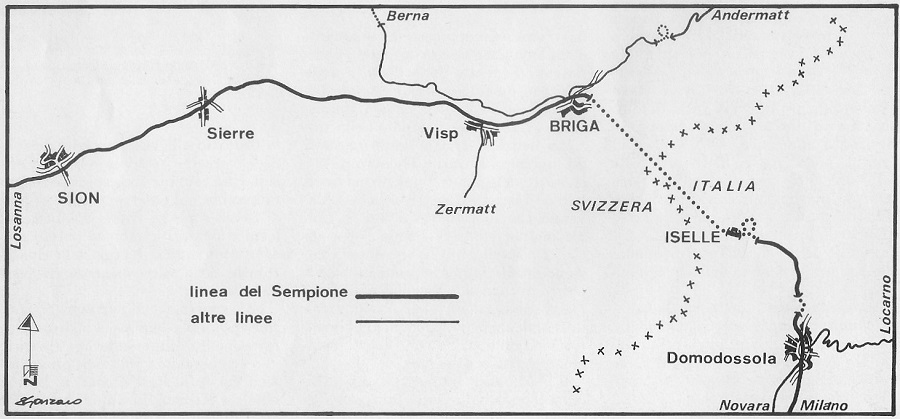

Nel 1878 la ferrovia arrivò a Briga dalla parte svizzera e nel 1888 i binari giunsero a Domodossola dalla parte italiana.

Nel 1898 ebbe inizio la perforazione del Sempione, attaccato dai 2 versanti.

Con il traforo del Sempione non si trattava di mettere in comunicazione soltanto l'Ossola con il Vallese, le Valli

del Rodano con quelle della Diveria e del Toce; la Svizzera veniva ad avere uno nuovo sbocco in Italia,

facilitando nuovi traffici da e per la Francia, l'Italia si allacciava, con una grande arteria alpina,

al resto del Continente.

Anche l'Europa Occidentale ne trasse enorme vantaggio per rapide comunicazioni con il Medio Oriente passando

per la Pianura Padana.

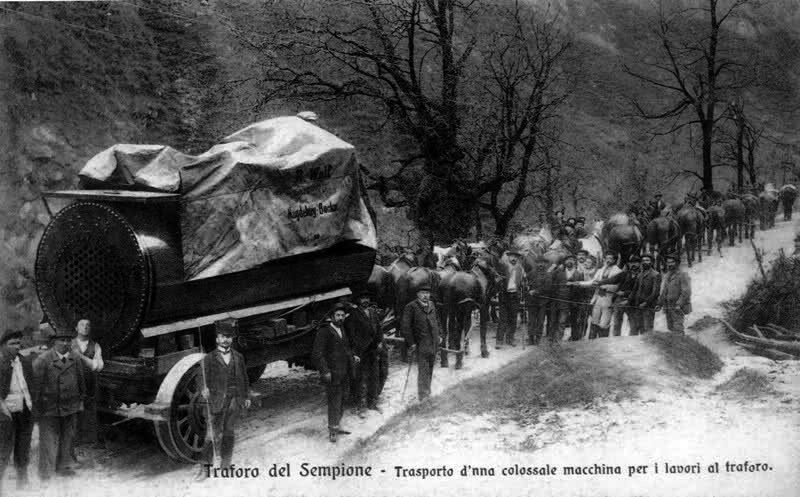

- Accordi e contratti per il traforo -

- Foto Bertrand Semele / da: it.wikipedia.org -

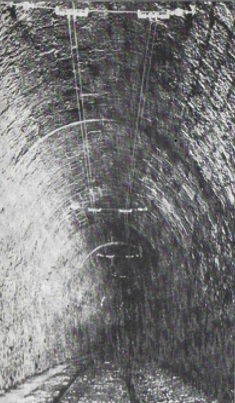

Il tronco centrale e impressionante della ferrovia del Sempione è la galleria, è lunga 19.803 metri e attraversa,

in 2 gallerie parallele, il Monte Leone (3.552 s.l.m.).

(E' la montagna più alta della Alpi Lepontine)

All'epoca della costruzione era la più lunga del mondo e si distinse anche per il fatto che la frontiera tra la Svizzera

e l'Italia, diventava effettiva, caso unico, quasi a metà galleria.

E' anche la galleria alpina più bassa con il culmine a soli 705 metri di altitudine.

Il primo progetto dettagliato di una galleria sotto il Sempione porta la data del 1857 e venne elaborato dagli ingegneri

Venetz e Clo i quali, allora, prevedevano una galleria lunga 12.2 km con il vertice a 1.200 metri.

Nel periodo tra il 1857 e il 1893 furono presentati una trentina di progetti, tra cui quelli di Lommel (1864)

Favre a Clo (1875) e Meyer (1881-82) con lunghezze variabili: 17.500, 19.850, 19.795 metri.

Nel 1891, l'ingegner Dumur, della ferrovia "Jura-Simplon" (JS), presentò al Consiglio Federale un primo progetto

definitivo da lui stesso elaborato di una galleria di base sotto il Sempione e lunga 19.731 metri, che però poco

si differenziava dai precedenti progetti.

- La Compagnia del "Jura-Simplon" (JS) era una una società ferroviaria della Svizzera costituita il 1° gennaio 1890 mediante la fusione delle Compagnie

"Suisse-Occidentale-Simplon" (SOS) e "Pont-Vallorbe-Bahn" (JBL) acquisendo un totale di 937 km di linee.

Il 1° maggio 1903 in seguito alla statalizzazione la JS venne incorporata nelle SBB/CFF/FFS -

I Cantoni del Sempione approvarono il preventivo, ma non l'Italia, dalla cui collaborazione finanziaria dipendevano

i lavori, e che in quel momento non era in grado di entrare in trattative per problemi di politica interna.

L'amministrazione della "Jura-Simplon" però concluse lo stesso, il 20 settembre 1893, contratti "a forfait"

con imprese edili tedesche e svizzere che si unirono alla "Société d'entreprise du Tunnel du Simplon".

La progettata galleria, lunga 19.731 metri, sarebbe costata 70 milioni di franchi tutto compreso.

Considerata però la lunghezza, il Consorzio propose un'idea nuovissima, quella di costruire il traforo

in 2 cunicoli ausiliari distanti tra loro 17 metri.

- Foto da: archiviodelverbanocusioossola.com -

Nell'ottobre 1893, la Direzione della "Jura-Simplon" chiese il parere ad una Commissione internazionale di esperti.

Risultando la perizia positiva, il Consiglio Federale approvò il progetto informando il Governo Italiano

e proponendogli di convocare un'altra Assemblea Internazionale, che ebbe luogo dal 4 al 25 novembre a Berna.

In questa assemblea venne stipulata la convenzione tra Svizzera e Italia sulla costruzione e l'esercizio della ferrovia

da Briga a Domodossola, nonché un trattato di concessione tra il Governo italiano e la ferrovia "Jura-Simplon".

Inizialmente fu prevista una galleria di base a binario unico tra Briga e Iselle, lunga 19.803 metri, con binario di scambio

a metà percorso e la frontiera tra i 2 Stati a metà percorso in galleria.

La Svizzera si impegnò a costruire la linea di accesso di circa 2 km sul versante nord (Briga) e la galleria completa, mentre

l'Italia, avrebbe concesso alla "Jura-Simplon" l'esercizio della linea ferroviaria dalla frontiera fino a Domodossola.

Di pertinenza dell'Italia era pure la costruzione della nuova Stazione Internazionale di Domodossola e l'allacciamento

con Iselle Trasquera fino all'imbocco della galleria, tratto lungo 17 chilometri, transitando da Varzo e Preglia.

Linea quanto mai suggestiva, ricca di gallerie artificiali (per proteggerle dalle frequenti frane) e di opere d'arte

presenti lungo tutto il tratto, come la galleria di Trasquera (1.712 metri) e un'altra galleria con l'elicoidale

di Varzo che, lungo un percorso di 2.968 metri riesce a superare un dislivello di 54 metri.

- Il documento definitivo -

Il documento definitivo di contratto venne ratificato da ambo le parti il 21 dicembre 1896.

Per finanziare la gigantesca opera furono messi a disposizione sussidi per 20.5 milioni di franchi:

- Dalla Svizzera con una parte a carico della Confederazione -

- Dai Cantoni (Berna-Vallese-Ginevra) -

- Dai comuni (Losanna-Friburgo-Neuchatel-Vaud-Montreux) -

- Dalla Compagnia Navigazione del Lago Lemano -

L'Italia contribuì con 4 milioni di lire suddivisi tra:

- Stato Italiano -

- Provincie (Milano-Genova-Novara-Alessandria-Pavia-Bologna) -

- Comuni (11) -

- Camere di Commercio (Milano-Bologna) -

- Cassa di Risparmio (Milano) -

(A quel tempo la lira aveva il valore del "franco d'oro")

La ferrovia "Jura-Simplon" procurò 50 milioni di franchi, che insieme ai sussidi raggiunse

i 70 milioni di franchi previsti.

Questo attestato di finanziamento fu approvato dal Consiglio Federale il 14 luglio 1898 e il 31 luglio

l'Ambasciatore svizzero comunicò al Consiglio Federale che il Governo Italiano aveva anch'esso approvato.

I lavori potevano avere quindi inizio.

Ci fu una nuova misurazione dell'asse del tunnel, eseguita a triangolazione dall'Istituto Topografico Federale.

(Le misure di triangolazione dell'asse del tunnel si rivelarono accuratissime)

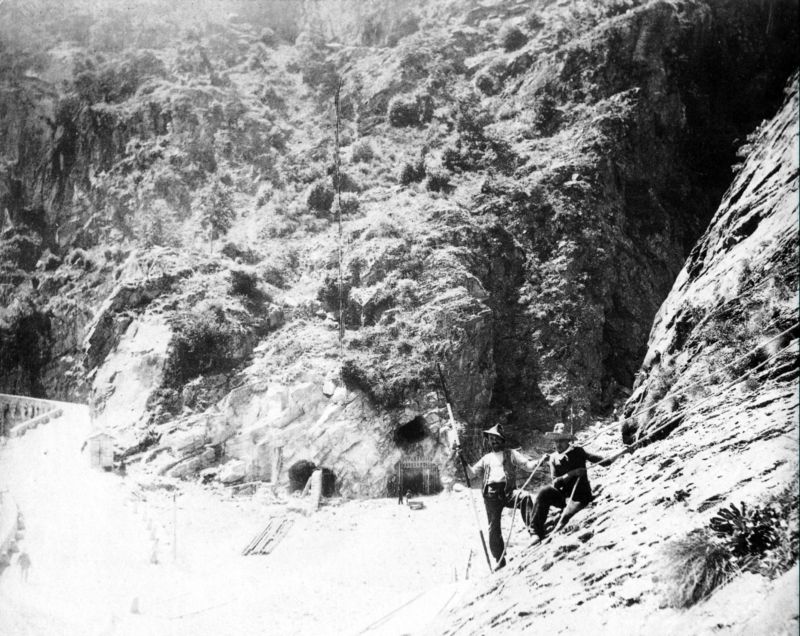

- Inizio lavori -

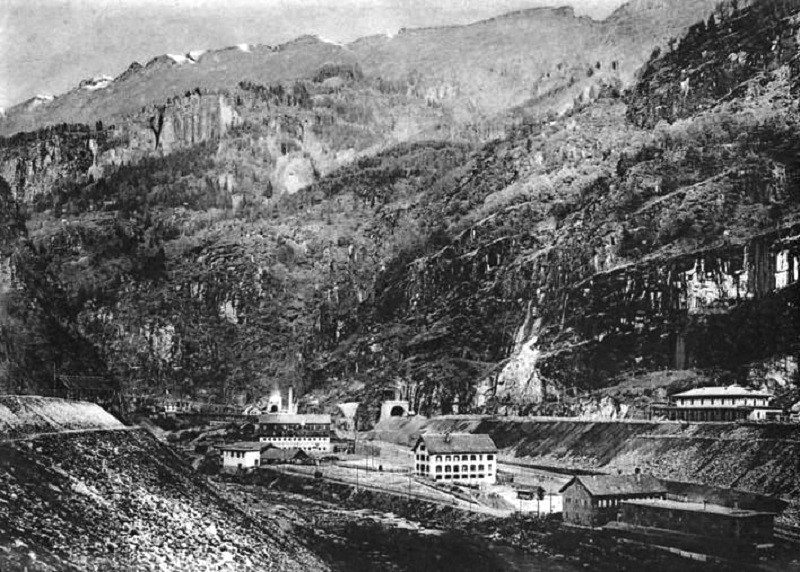

Nel maggio 1898, l'impresa iniziò la costruzione dei cantieri presso Briga e Iselle, nella zona antistante i portali,

mentre l'avvio al traforo vero fu dato il 1° agosto 1898 sul versante di Briga e il 16 agosto sul versante di Iselle.

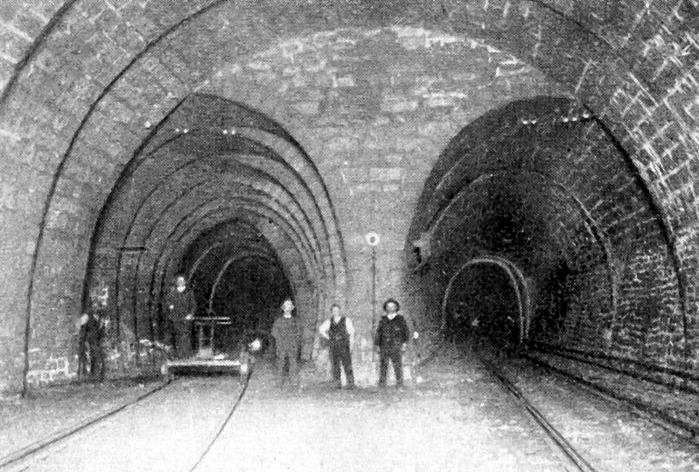

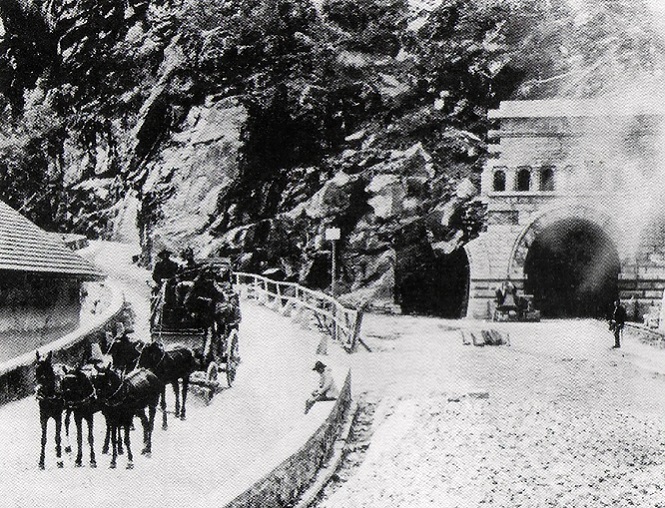

- I due imbocchi della galleria a Iselle nel 1899 -

- Foto da: archiviodelverbanocusioossola.com -

Per l'esercizio dei macchinari; impianti a dinamo e compressori, trivellatrici, impianti di ventilazione, illuminazione

nella galleria, l'impresa usufruiva, a settentrione delle forze idriche del Rodano a meridione della Diveria.

Diveria o Doveria è un torrente che nasce dal Passo del Sempione a 2.005 mt di altezza, attraversa il villaggio di Sempione e seguendo una direzione

sud-est forma le Gole di Gondo.

Successivamente bagna la frazione di Gondo e poi prende una direzione est.

Entrato in Italia bagna le frazione di Paglino, Iselle di Trasquera, Bertonio di Varzo e Varzo.

Poi prende una direzione sud bagnando le frazioni di Riceno e Mognata di Varzo, attraversa la frazione Campeglia (di Crevoladossola) e Crevoladossola

confluendo poi nel Toce.

La forza idrica disponibile era di 4.200 CV sia a Nord (Briga) che a Sud (Iselle).

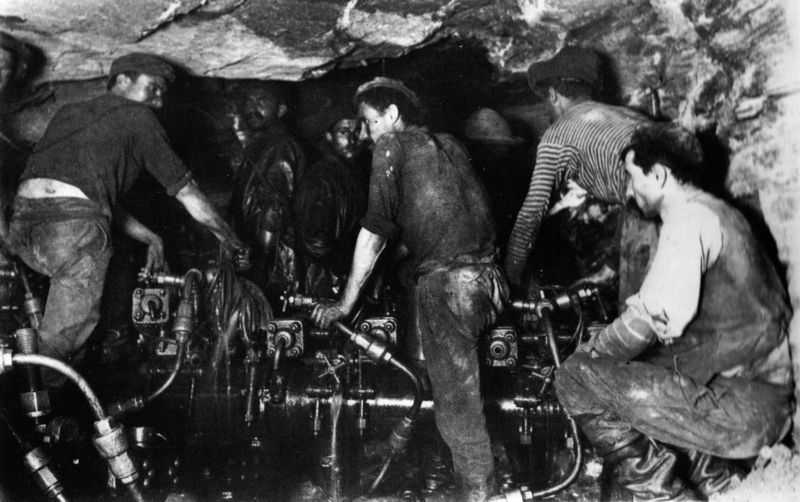

Con questi impianti fu possibile usare, invece dei vecchi trapani a mano, macchine trivellatrici tipo Brandt,

funzionanti ad acqua altamente compressa.

L'inizio con il trivellamento meccanico avvenne il 22 novembre 1898 sul versante Briga

e il 21 dicembre sul versante Iselle.

Alla fine del 1898 l'avanzamento era di 408 metri di cui soli 76 metri sul versante Sud.

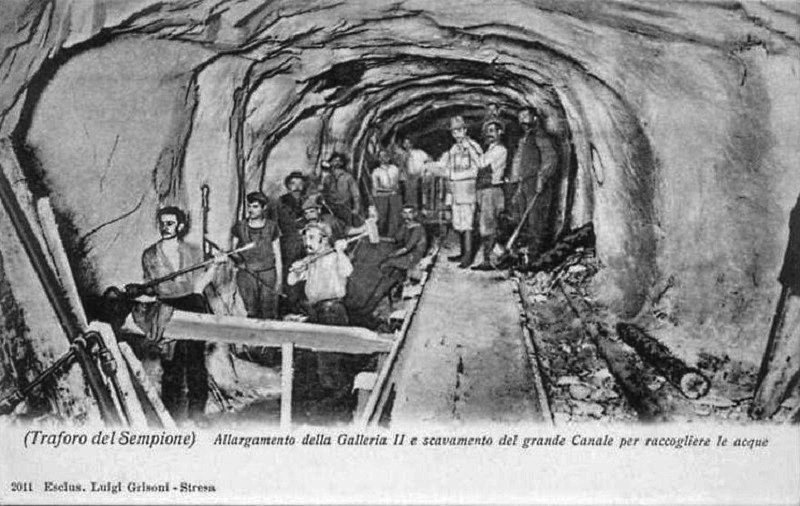

Il trivellamento meccanico venne usato soltanto nei 2 cunicoli di avanzamento e di collegamento, mentre l'ampliamento

e gli scavi furono eseguiti dalle squadre con mazze e punteruoli.

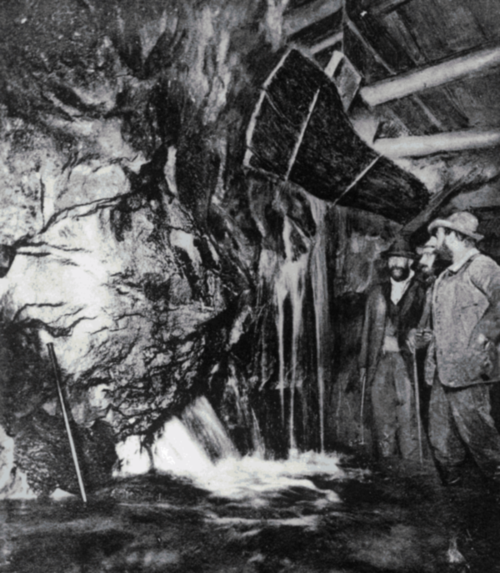

- Impiego della perforatrice ad acqua durante il traforo -

- Foto Igino Muzzani / da: archiviodelverbanocusioossola.com -

L'idea dell'ingegner Brandt di procedere in 2 cunicoli di avanzamento paralleli, distanti uno dall'altro di 17 metri,

(larghi dai 2,5 ai 3,3 metri e alti dai 2 ai 2,5 metri), si rivelò in un secondo tempo, geniale, quando si trattò

di affrontare le varie difficoltà (pressione della montagna, temperature alte e infiltrazioni d'acqua).

Con un solo cunicolo sarebbe stato impossibile continuare senza interruzioni e forse, sarebbe stato irrealizzabile.

Questo metodo permise una buona ventilazione sul posto di lavoro, facilitando il trasporto dei materiali

e più tardi, a seguito delle infiltrazioni, le 2 gallerie parallele furono decisamente essenziali.

Inoltre, il trenino con locomotiva ad aria compressa poteva circolare a senso unico, in quanto ogni 200 metri

i 2 cunicoli erano collegati tra loro trasversalmente, complessivamente i collegamenti furono 40.

- Avanzamento lavori -

Le squadre del lato Nord procedevano più speditamente (nonostante le infiltrazioni) di quelle del versante Sud.

Ingegnere capo del versante Sud era Karl Brandau, mentre Alfred Brandt era ingegnere capo del lato Nord,

fino alla sua precoce morte avvenuta appena rientrato dopo un'ispezione in galleria.

Come era accaduto a Louis Favre al San Gottardo, anche Alfred Brandt non ebbe la soddisfazione di vivere

il grande giorno della caduta dell'ultimo diaframma di roccia.

Venne sostituito dall'ingegner Locher di Zurigo come responsabile della direzione lavori del lato Nord.

Entro il 1° gennaio 1901 l'avanzamento del "Cunicolo 1" era giunto a quota 8.500 metri dal portale Nord,

ma a questo punto la temperatura della pietra era alta e la pressione della montagna fortissima.

Dal km 6 in avanti, gli strati geologici aumentarono continuamente e raggiunsero al km 9,1, vicino alla frontiera

la pressione della roccia sovrastante (2.135 metri di spessore), fino a 500 atmosfere, con frequenti

crolli di pietre e di travature, sollevamento del pavimento e spostamento dei muri laterali.

Per questo motivo, a un certo punto per proseguire, si rese necessaria la posa di 100 robusti quadri in ferro perché

le travature non reggevano oltre le 24 ore, proprio a causa del peso eccessivo dovuto alle forti pressioni,

si fecero muri in calcestruzzo, spessi circa 2 metri, con archi rovesci posti nel pavimento

per contrastare lo schiacciamento.

In un primo luogo la temperatura interna della galleria, che non avrebbe dovuto superare i 35°C. si faceva

sempre più elevata a mano a mano che lo scavo avanzava.

A 6.4 chilometri dall'ingresso Nord aveva raggiunto i 45°C. e in prossimità del punto centrale, a 8,5 chilometri,

il termometro toccò anche i 53°C.

Sul versante Sud il massimo assoluto fu di 46°C, inoltre, a complicare le cose, c'erano infiltrazioni d'acqua calda

che aumentavano ulteriormente la temperatura interna che era già elevata.

- Foto da: museodellascienza.org -

Senza l'efficace ventilazione installata e concepita dall'inizio, probabilmente in queste condizioni, i lavori

sarebbero stati provvisoriamente sospesi, i lavori invece continuarono.

Due grandi ventilatori agivano ininterrottamente per 24 ore spingendo 3 milioni di metri cubi d'aria fresca

nei cunicoli di avanzamento.

L'aria veniva maggiormente raffreddata all'interno con polverizzatori della compressione, da 10 a 25 atmosfere.

Il culmine, dal portale Nord (9.573 mt) del "Cunicolo 1", venne raggiunto il 19 luglio 1903 mentre quello

del "Cunicolo 2", con un po' di ritardo, verso la metà di agosto.

Essendo in ritardo l'avanzamento da Sud, venne deciso di continuare i lavori da Nord, oltre il culmine,

in direzione Italia, dove l'inclinazione era arrivata al 7 per mille.

Dopo un promettente inizio, gli operai si trovarono, nel novembre 1903, di fronte a 2 abbondanti sorgenti consecutive

di acqua calda alla temperatura di 49°C. e 50°C. che provocarono allagamenti al cunicolo.

Con difficoltà queste acque vennero spinte verso il culmine per farle defluire verso Nord e furono approntate

subito dighe di sicurezza (con aperture di emergenza), per evitare una catastrofe per rottura di falda d'acqua.

Durante i lavori di trivellazione queste dighe si rivelaro utilissime, in quanto fu forata un'altra sorgente calda

che però non fu possibile arginare in quanto gli impianti sia di aspirazione che di ventilazione

era giunti al limite delle loro capacità.

Nel maggio 1904 le porte delle dighe vennero chiuse e fu l'avanzata degli operai del versante italiano a far crollare

l'ultimo diaframma, così almeno sul versante svizzero si potè procedere con lavori di traforo e muratura.

- Gli scavi a Sud sul versante italiano -

- Foto da: archiviodelverbanocusioossola.com -

Inizialmente non si incontrarono infiltrazioni ma era la pressione della montagna, forte in tutto il settore,

a dare le maggiori preoccupazioni.

Dal maggio 1901 anche l'avanzamento a Sud si imbattè in una estesa zona di sorgenti e scavando furono toccate

sorgenti di acqua fredda che sprigionarono fino a 200 litri al secondo e che causarono la sospensione

temporanea del lavoro.

Un mese più tardi, superata questa zona, gli operai incontrarono formazioni di pietra calda fino a 46°C.

e una forte pressione geofisica, era quindi impossibile trapanare meccanicamente questa pessima pietra

e ogni scavo doveva essere subito puntellato nel modo più solido.

Legnami da costruzione di grande spessore si scheggiarono, putrelle Differdinger di forte profilo si piegarono

sotto la terribile pressione che regnava nella montagna.

Soltanto una cornice di calcestruzzo, armata con putrelle Differdinger permise di continuare la costruzione

in quella parte di galleria lunga 42 metri.

Questo particolare tipo di roccia, non preventivato, e dello spessore di appena 42 metri, richiese 6 mesi di fatiche,

la perforazione avanzò molto lentamente, rispetto agli abituali avanzamenti giornalieri

che andavano dai 5.50 agli 8 metri.

La zona di pressione venne superata nel maggio 1902, ma la muratura venne completata nel dicembre 1903.

In seguito, i lavori procedettero speditamente, e alla fine del luglio 1904 lo scavo da Sud era giunto a soli 430

metri dalle porte in ferro delle dighe, situato nella galleria Nord verso la Svizzera.

I guardiani delle pompe, davanti alle porte metalliche della diga, potevano udire le detonazioni delle mine

dei loro compagni che avanzano da Sud, lato Italia.

C'era ottimismo per poter festeggiare la caduta dell'ultimo diaframma nell'ottobre 1904, quando venne spillata

una sorgente calda (46°C.), lavori sospesi e ripresi a novembre dello stesso anno.

Il 22 febbraio 1905, dai fori di trivellazione del "Cunicolo 1" (versante Sud), uscì all'improvviso ancora acqua calda

proveniente dalla grande sorgente dietro le porte di ferro della diga del versante Nord.

Il 23 febbraio il muro di roccia che separava i 2 versanti era ancora dello spessore di 5 metri.

Il 24 febbraio 1905, alle 7.20 del mattino l'ultimo diaframma caddè tra Nord e Sud.

- Il dramma -

Ma dall'altra parte invece dei visi felici dei compagni della galleria Nord, c'era un torrente d'acqua calda di 46°C.

che si riversò liberamente nel cunicolo Sud.

Operai e ingegneri ebbero il tempo di mettersi in salvo, ma l'acqua calda aumentò la temperatura all'interno

della galleria fino a farla diventare insostenibile.

Insieme all'acqua calda si liberarono nel cunicolo gas tossici che spensero le lanterne nella sezione più avanzata.

Vennero immediatamente sgomberati i 2 cunicoli, ma nonostante tutto, l'aria surriscaldata e povera di ossigeno,

mescolata in parte a gas tossici provocò la morte di 2 ingegneri, trasformando la grande giornata della galleria

più lunga del mondo in una lunga giornata di tragedia.

- I minatori immortalati prima dell'ultima perforazione il 24 febbaio 1905, poi ci sarà l'inondazione -

- Le prime persone uscite riferirono che il foro non si poté vedere a causa dell'impeto delle acque calde che continuavano ad uscire da esso -

- Foto da: archiviodelverbanocusioossola.com -

Dopo 2.392 giorni (6 anni e mezzo), per un totale di 5 milioni di giornate lavorative di lotta contro la montagna,

il Nord fu collegato al Sud al chilometro 10.378.

Si consumarono 1.500.000 kg di dinamite, 35 milioni di fioretti per perforatrice meccanica o a mano, furono

estratti quasi un milione di metri cubi di materiale, trasportato lontano per oltre 15 chilometri, mentre

280.000 metri cubi di muratura vennero impiegati per il rivestimento interno.

Il numero di operai oscillava alla media giornaliera di 3.000 uomini, 58 persone, purtroppo, perirono nella costruzione

della galleria e altre 133 subirono gravi ferite.

I nomi delle vittime sono ricordati su una lapide dinnanzi alla stazione di Iselle.

(La lapide elenca i nomi dei 58 caduti, ai quali manca quello dell'ingegner Alfred Brandt, responsabile dei lavori sul versante svizzero,

morto improvvisamente a 54 anni, dopo solo 15 mesi dall'avvio dei lavori, il 30 novembre 1899)

Il costo globale della "Galleria I" e del cunicolo di avanzamento risultò di 78 milioni di franchi, sforando il preventivo

di 8 milioni, il lavoro di muratura e posa delle rotaie venne terminato nel gennaio 1906.

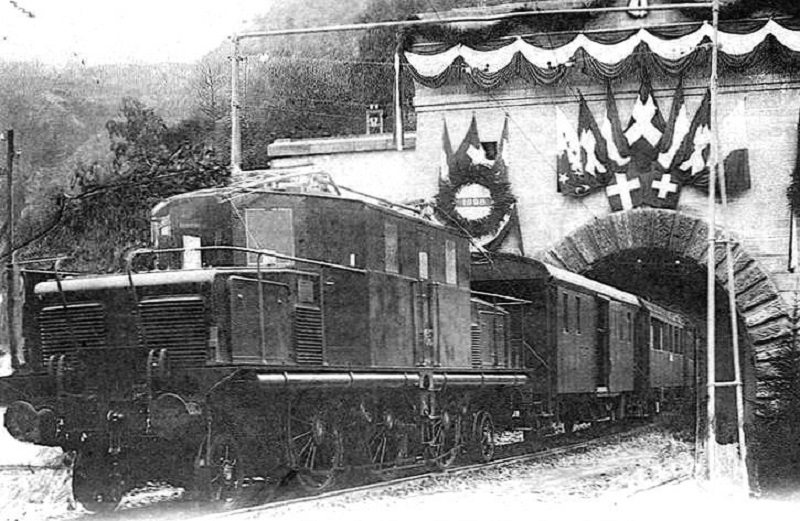

Il 2 aprile 1905 avvenne la prima inaugurazione del tunnel, una festa solo per gli addetti ai lavori, 2 convogli imbandierati

si incontrarono festosamente a metà del traforo.

Il Vescovo del Vallese diede la benedizione alla galleria, seguita da una banchetto a Briga.

Il primo treno percorse la galleria il 25 gennaio 1906, il 19 maggio 1906 ci fu la manifestazione ufficiale e solenne

alla presenza del re d'Italia Vittorio Emanuele III e il Presidente della Confederazione Elvetica Ludwig Forrer

con due cerimonie, una a Briga e una a Domodossola.

Il 31 maggio 1906 arrivò a Briga l'ultima corsa della diligenza postale del Sempione, fu la fine di un'epoca.

Il 1° giugno del 1906 entrò in vigore l'orario ferroviario regolare.

- Foto da: lavalledelrosa.forumfree.it -

- Fine prima parte -

- Foto copertina / Portale sud lato Italia a Iselle / da: ebay.it -

- Stazione Internazionale di Domodossola / Link correlato: http://www.marklinfan.com/f/topic.asp?TOPIC_ID=239 -

- Monte Leone / Link correlato: http://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Leone -

- Fonti -

- Storia delle ferrovie italiane / G.Freeman Allen / Istituto Geografico De Agostini / Novara -

- Il Sempione / Hans Peter Nething / Edizioni Trelingue Porza Lugano 1977 - Trad. Eva Ferrario -

- Il treno in Italia / Livio Jannattoni / editalia -

- archiviodelverbanocusioossola.com -

- scuolapiancavallo.it -

- treccani.it -

- tadini.it -

- Nino -

|

| 15 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |

| Nino Carbone |

Posted - 17 November 2025 : 15:31:14

- Trifase al Sempione -

(e nella Valle del Rodano)

- Disegno Stefano Garzaro / da: iTreni oggi 10 -

- Cenni di storia -

L’importanza del traforo del Sempione nelle relazioni ferroviarie europee apparve chiara ai politici e agli economisti

di fine Ottocento, tanto che gli sforzi comuni degli italiani e degli svizzeri ne vollero la realizzazione.

Quando però ogni ostacolo di diverso genere pareva superato, se ne presentò un altro, forse inizialmente poco

appariscente ma temibile: il fumo e i gas tossici prodotti dalle locomotive a vapore in una galleria che ultimata

sarebbe stata lunga più di 19 chilometri.

Incubo dei macchinisti e dei viaggiatori, il fumo e i gas, specialmente l’anidride carbonica solforosa, sarebbe stata

dannosa oltre che a loro, anche alle rotaie, al materiale rotabile e a tutte le altre apparecchiature in metallo,

presenti all’interno della galleria, causando corrosione e quindi un precoce logorio.

Anche il già previsto impianto di ventilazione lasciava perplessi, circa l’effettiva possibilità di liberare dal fumo

da una galleria così lunga.

Questo problema sembrava costituire uno scoglio insuperabile, ma fu affrontato e vinto da una nuova risorsa

a cui allora pochissimi pensavano: l’energia elettrica.

Il sistema di trazione elettrica, che a quel tempo si dimostrava tutto sommato preferibile per un’applicazione

pratica su una linea a forte traffico, era quello a corrente alternata trifase ad alta tensione, che si valeva

di soddisfacenti risultati ottenuti dalla Società Ganz di Budapest, specialmente in Valtellina.

- Trifase attraverso le Alpi -

Il Dipartimento Ferroviario durante una seduta del Consiglio Federale Svizzero aveva riferito di essersi già occupato

della questione prendendo contatti con alcune industrie nazionali, però senza sbocchi concreti.

A questo punto intervenne un delegato del Governo italiano per la galleria del Sempione, a informare che in Italia

nella linea della Valtellina questo sistema aveva avuto un successo considerevole, lo stesso sistema che avrebbe

potuto essere adottato anche per il Sempione.

In appoggio al delegato italiano vi fu una presa di posizione dell’azienda svizzera Brown-Boveri & C. di Baden,

interessata all’applicazione per due buoni motivi: il primo stava nella necessità di contrastare l’espansione

della Ganz costruttrice del materiale di trazione in Valtellina; secondo perché la stessa aveva già esperienza

nel campo della trazione trifase.

- Link correlato Brown-Boveri & Cie: https://it.wikipedia.org/wiki/Brown,_Boveri_%26_Cie -

Infatti fin dal 1895 aveva elettrificato in trifase le tranvie di Lugano e poi diverse ferrovie svizzere, però sempre

a media e bassa tensione non superiore a 750 volt, inoltre nel 1904 aveva ricevuto un ordine dalle Rete Adriatica

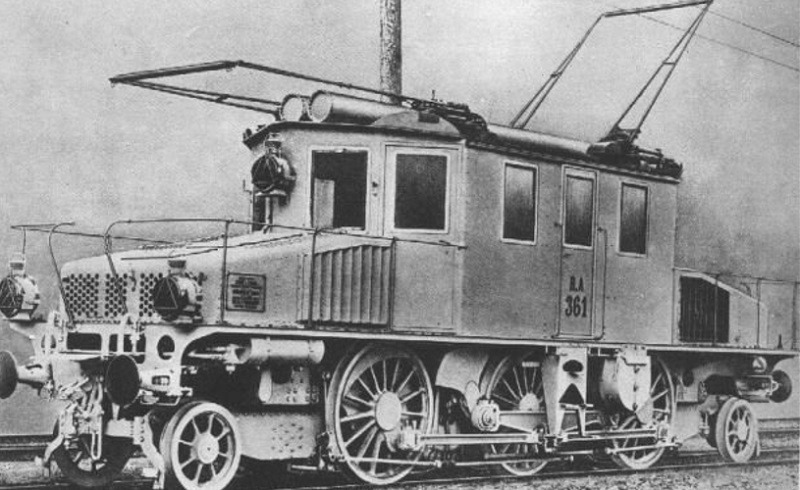

(RA) di 2 locomotive trifasi da destinare alla linea della Valtellina (simili nella parte meccanica alle 361-362-363

di costruzione Ganz) da poco entrate in servizio, ma diverse in quanto a parte elettrica.

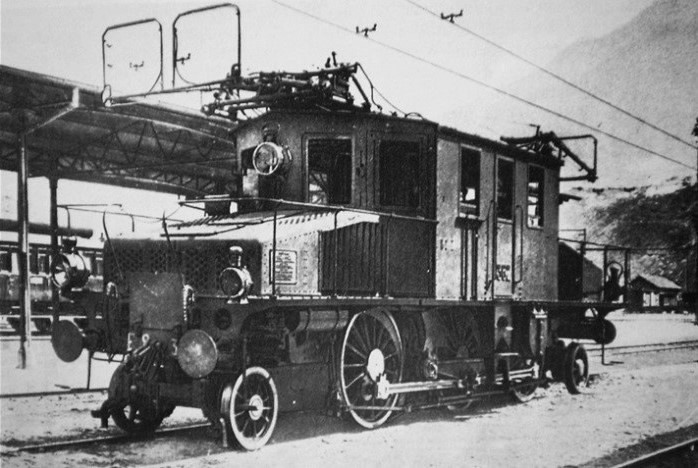

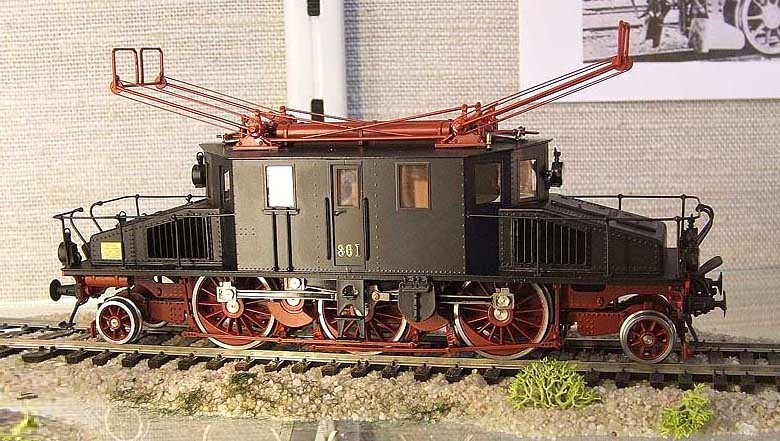

- RA 361 Ganz -

- Foto da: it.wikipedia.org -

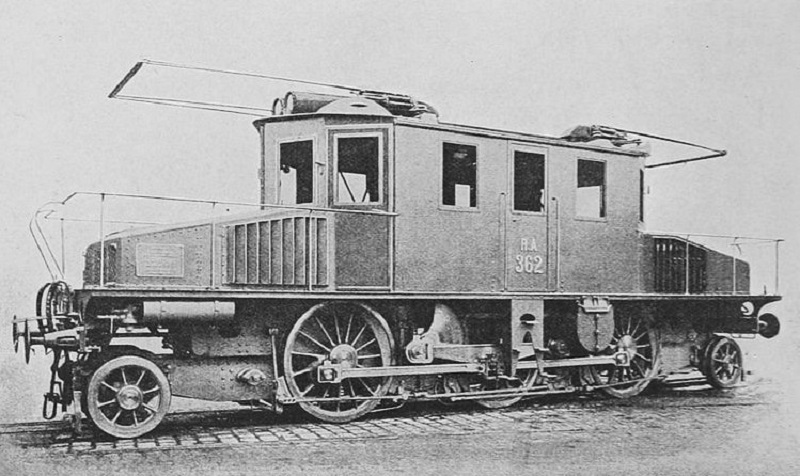

- RA 362 Ganz -

- Foto da: it.wikipedia.org -

In quella seduta il delegato italiano invitò una commissione del Consiglio Federale a visitare gli impianti italiani,

e dopo diverse consultazioni, il Governo svizzero prese in seria considerazione la proposta e inviò in Italia

una delegazione che giunse a Milano il 17 ottobre 1905.

La delegazione era composta da esponenti della Divisione Ferroviaria del Dipartimento Federale delle Poste e delle Ferrovie, della Direzione Generale

delle Ferrovie Federali e della Commissione Svizzera per lo studio della trazione elettrica, a cui si aggiunsero gli ingegneri W.Boveri ed E.Thomann.

Il 17 stesso la delegazione viaggiò sui tratti Lecco-Lierna-Colico e Colico-Chiavenna con un treno trainato da una

locomotiva elettrica del Gruppo 36 e da Colico a Morbegno con una doppia trazione di elettromotrici, una in testa

e una in coda al convoglio speciale.

Vennero fatte diverse prove di trazione con differenti carichi e velocità, avviamenti e accelerazioni e fu fatta visitare

la sottostazione elettrica di Lierna.

Il giorno seguente vennero fatte prove della frenatura elettrica con recupero dell’energia, e il giorno 19 ottobre

fu dedicato alle elettromotrici “Varesine” della linea Milano-Porto Ceresio attivata nel 1894.

Una commissione speciale ristretta avrebbe poi osservato nelle officine di Lecco i motori trifase smontati e in tecnici

svizzeri avrebbero potuto rendersi conto anche del tipo di riparazioni e delle varie esigenze richieste dall’esercizio.

La commissione svizzera fu così convinta della bontà del sistema e ne fu talmente conquistata che rinunciò allo

svolgimento di ulteriori prove predisposte dalla Rete Adriatica.

- Brown-Boveri ottenne l’aggiudicazione dei lavori -

Nel corso di quelle intense giornate, visti i grandi consensi, la Brown-Boveri rinnovò alle Ferrovie Federali Svizzere

la richiesta di ottenere l’aggiudicazione dei lavori di elettrificazione del Sempione e l’esercizio per il primo periodo.

Questa richiesta venne infine accettata e il 19 dicembre 1905 si giunse all’accordo formale, in cui la Brown-Boveri

si impegnò ad allestire a proprie spese e a proprio rischio tutti gli impianti necessari per l’elettrificazione,

in cambio di un compenso pari al costo di un equivalente impianto esercitato con trazione a vapore.

Le Ferrovie Federali Svizzere, dal canto loro, avrebbero acquistato gli impianti e il materiale rotabile necessario

dopo che le prove avessero dato esito soddisfacente.

Tutto questo procurò grande soddisfazione e interesse negli ambienti tecnici italiani; il successo ottenuto dal sistema

valtellinese, fu tanto grande quanto inaspettato, dato che la commissione svizzera aveva apertamente manifestato

scetticismo prima di visitare gli ambienti italiani.

Occorre tenere conto della diffusa mentalità del tempo sulla trazione elettrica ferroviaria, allora nella sua epoca

pionieristica, che veniva accettata al massimo in applicazione a linee secondarie, mentre erano pochi

quelli che ne auspicavano l’estensione anche sulle linee di grande comunicazione.

I lavori per il completamento del traforo intanto stavano volgendo al termine.

Dalla firma dell’accordo tra Brown-Boveri e FFS alla data prevista per l’inaugurazione, mancavano poco più di 6 mesi

e il lavoro di elettrificazione era ancora da compiere.

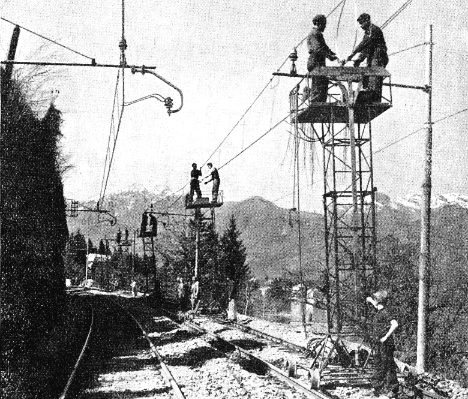

- I lavori in fase di ultimazione a Iselle Trasquera -

- Foto da: alpsrailworks.altervista.org -

- La stazione di Iselle ancora priva di alimentazione trifase -

- Foto da: alpsrailworks.altervista.org -

Veloce e agevole fu la progettazione e la messa in opera del doppio conduttore tra Briga e Iselle e l’adattamento

della centrale elettrica del Vallese a Briga, che insieme a quella di Iselle, riadattata per l’alimentazione della linea,

era servita ad alimentare le apparecchiature di perforazione durante i lavori di costruzione della galleria.

- La trazione -

Più complicato si presentò il problema della trazione dal momento che non c’era il tempo materiale per progettare

e costruire delle apposite locomotive per la linea.

La Brown-Boveri, trovandosi in difficoltà a consegnare per tempo il materiale di trazione, si rivolse quindi all’Italia

chiedendo la rinuncia all’acquisto delle 2 locomotive già ordinate dalla Rete Adriatica, che sarebbero state

numerate 364 e 365 e che erano in costruzione presso l’azienda stessa, chiese inoltre il noleggio

per un anno delle 3 locomotive 361-362-363 che prestavano servizio in Valtellina.

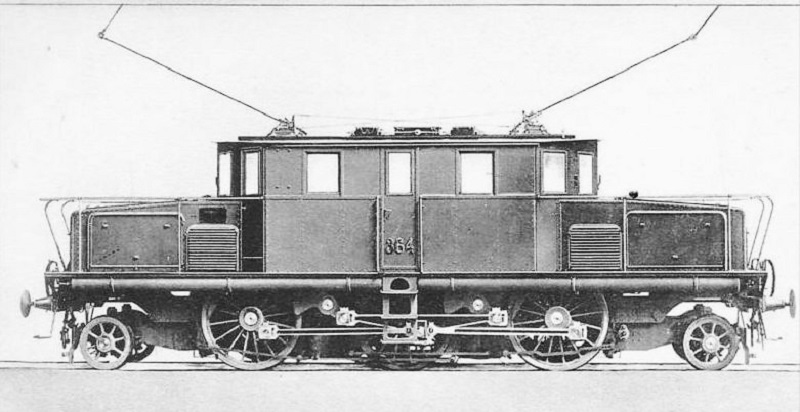

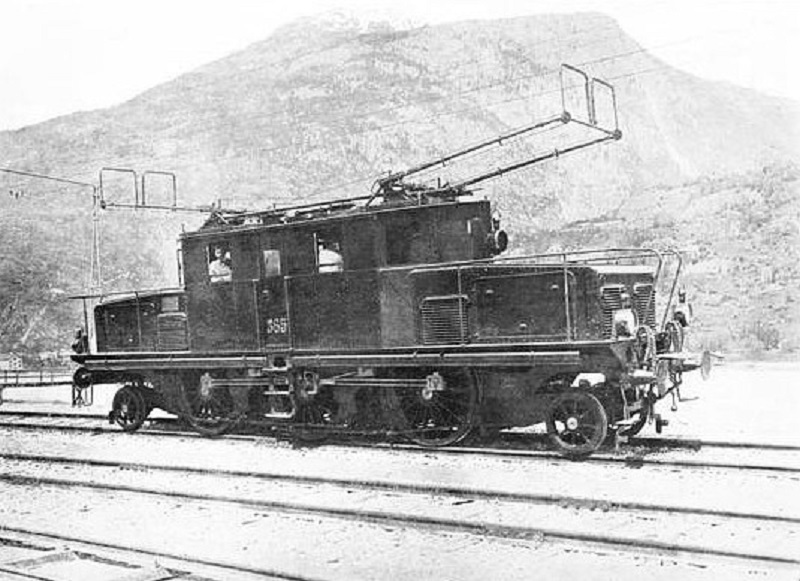

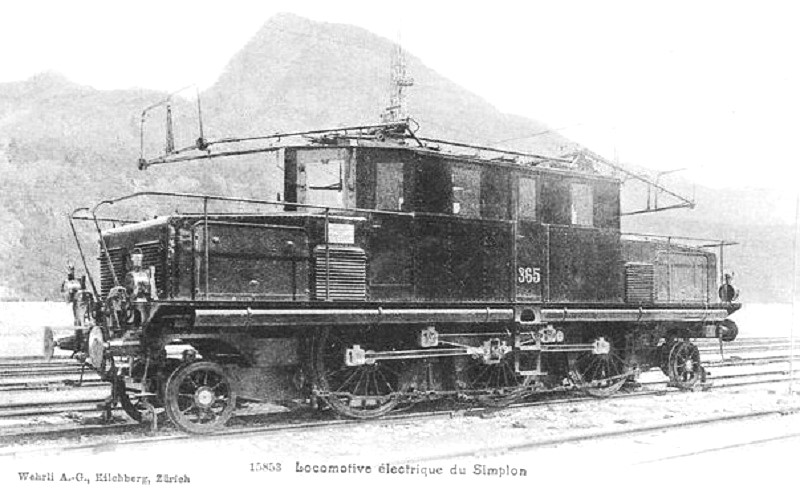

- RA 364 -

- Foto da: boudewijnhuijgetarchive.net -

- RA 365 -

- Foto da: boudewijnhuijgetarchive.net -

- Foto da: delcampe.net -

La convenzione di questa operazione venne formalizzata, seguì la conferenza di Roma del 23 dicembre 1905.

In essa era previsto il pagamento alle neo costituite Ferrovie dello Stato italiano da parte della Brown-Boveri

di 40 lire (dell’epoca) al giorno di noleggio, una forma alternativa all’esborso di denaro sarebbe stato il prestito

di un numero equivalente di locomotive a vapore, tra le più potenti del parco svizzero, ma le FFS svizzere

dichiararono di non disporre al momento di un sufficiente numero di macchine.

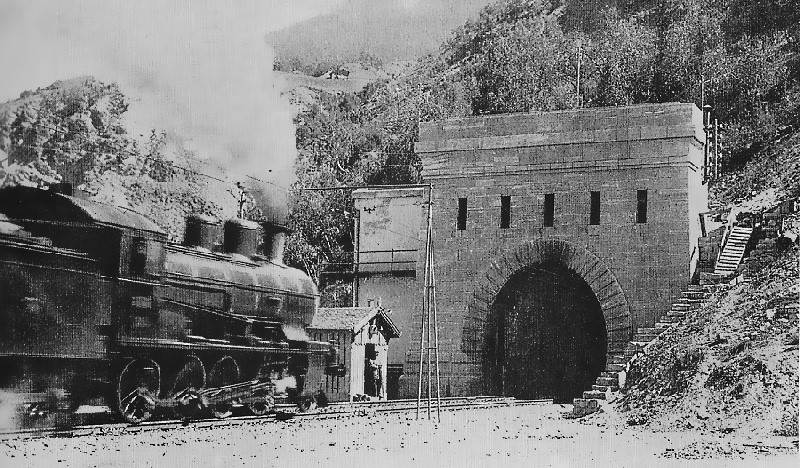

Il 25 gennaio 1906 il primo treno a trazione a vapore percorse la galleria, iniziando una serie di collaudi

che terminarono il 20 febbraio.

Il 29 aprile la locomotiva 365 eseguì la prima prova a trazione elettrica con risultati più che soddisfacenti

e il 19 maggio 1905 avvenne l’inaugurazione ufficiale degli impianti.

La Brown-Boveri annunciò che il 1° giugno, giorno fissato per l’apertura all’esercizio della linea del Sempione,

il treno inaugurale sarebbe stato trainato dalla locomotiva 365 (la 364 era in fase di completamento) alla

velocità di 34 km/h, ma le previdenti FFS predisposero un servizio di riserva con locomotive a vapore

pronte per ogni evenienza.

E fu proprio necessario utilizzarle, perché durante le prove la 365 ebbe un guasto al trolley e quel giorno

il treno inaugurale venne trainato da 2 potenti vaporiere C 4/5.

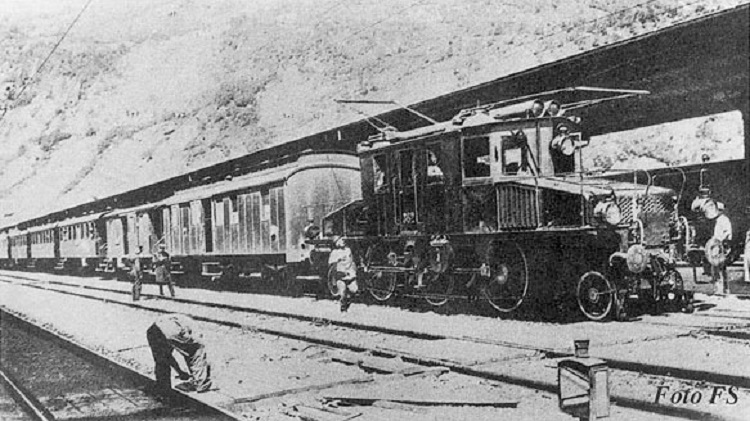

- C 4/5 all’imbocco della galleria del Sempione lato Briga con la linea trifase già predisposta -

(Il nuovo portale asimmetrico di raddoppio verrà costruito sulla destra)

- Foto Ministero Trasporti Lucerna / da: Il Sempione / Hans Peter Nething / Edizioni Trelingue Porza-Lugano -

- La locomotiva 365 a trolley abbassati (spinta da una locomotiva a vapore in coda al treno) sbuca dal portale

lato Briga il giorno dell’inaugurazione -

(Fotomontaggio del 1906)

- Foto B & F / da: iTreni oggi 10 -

- Inizio del servizio -

Il 14 giugno iniziarono il servizio le 3 locomotive noleggiate 361-362-363 giunte dalla Valtellina (10 treni al giorno),

mentre le 364 -365 incorsero nelle pignolerie degli ispettori dell’Ufficio Federale dei Trasporti e non poterono

iniziare il loro servizio prima del 18 luglio 1906.

- RA 362 in partenza da Briga per il Sempione -

- Foto FS / da: locomodel.it -

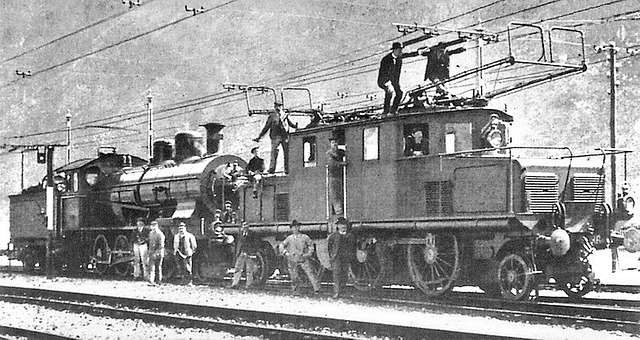

- Austeri funzionari svizzeri con bombetta e cravatta controllano l’allineamento di uno scambio aereo

(senza tensione) sul tetto della 364 spinta da una vaporiera C 4/5 delle FFS -

- Foto FFS / da: iTreni oggi 10 -

Esteriormente non molto diverse dalle 36 italiane, le prime 2 locomotive del Sempione (364-365 Brown-Boveri) erano

equipaggiate con 2 motori da 400 kW e potevano viaggiare alle velocità di regime di 34 e 68 km/h (frequenza 15 Hz)

a seconda che i motori funzionassero rispettivamente a 16 oppure a 8 poli.

Esse sono storicamente importanti per essere state dotate del nuovo tipo di trolley a stanghe, brevetto Brown-Boveri,

ideato dall’ingegner Aichele e destinato a diventare il modello unificato per quasi tutte le locomotive trifasi

italiane e diverse altre, pur con tutte le modifiche successive.

- La linea di contatto -

La linea di contatto della prima galleria del Sempione fu studiata e messa in opera dalla Brown-Boveri, che rimase

proprietaria di tutti gli impianti di trazione elettrica, fissi e mobili, per 2 anni, fino al giugno 1908, quando le FFS,

pienamente soddisfatte dai risultati dell’esercizio, li riscattarono per la somma di 1.240.000 franchi svizzeri.

La linea di contatto mostrava un notevole progresso rispetto alle installazioni della Valtellina: queste ultime, di chiara

ispirazione tranviaria, potevano contrapporre tra ai loro molti difetti il solo pregio della elevata elasticità.

La lunghezza dei binari elettrificati:

- 6,4 km nella stazione di Briga -

- 20,4 km nella galleria -

- 2,0 km nella stazione di Iselle Trasquera -

Nella stazione di Briga e nel breve tratto fino alla galleria, i sostegni erano costituiti da portali tubolari metallici;

nei tratti rettilinei da 4 montanti verticali e nelle curve rinforzati - solo da una parte - da un quinto montante.

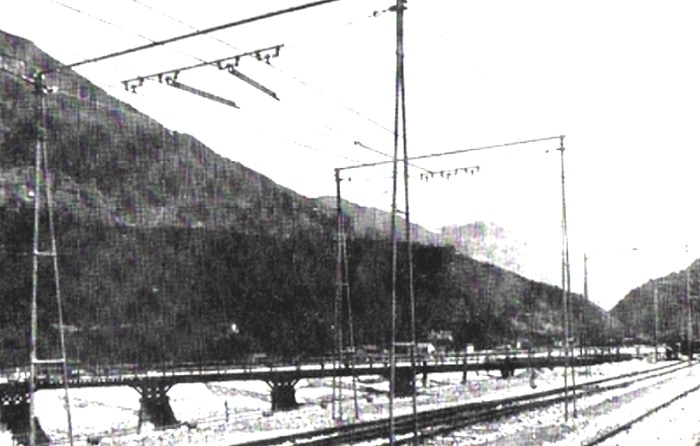

- Piazzale della stazione di Briga elettrificato con il sistema trifase -

- Foto FFS / da: iTreni oggi 10 -

- Sospensione a portali e scambio aereo trifase tipo Brown-Boveri in stazione a Briga -

- Foto FFS / da: iTreni oggi 10 -

- Sospensione a portali rinforzati da un quinto montante in curva in prossimità della galleria lato Briga -

- Foto da: delcampe.net -

Nella stazione di Iselle invece i pali erano a traliccio.

Nella galleria, sbarre in bronzo murate nella volta tendevano un filo trasversale destinato al sostegno degli isolatori.

- Foto FFS / da: iTreni oggi 10 -

Gli scambi aerei erano di costruzione molto semplice e leggera, con ponte piccolo e grande entrambi sospesi,

2 soli isolatori di sezione in legno impregnato e doppio filo di guida destinato a sollevarsi con la spinta.

La mancanza di fili ausiliari doveva però produrre una seria limitazione di velocità in corrispondenza dei deviatoi,

ed anzi imporre dopo i primi collaudi, l’abbassamento degli archetti per le locomotive transitanti in velocità sotto

gli scambi aerei.

- Le locomotive del Sempione -

(e nella Valle del Rodano)

- Locomotive 364 - 365 / Brown-Boveri -

- Con 2 griglie di aerazione anteriori -

Le 2 locomotive vennero consegnate con tempi diversi nel 1905: prima la 365 poi la 364.

Le 2 unità passate alle FFS per l’esercizio sulla linea del Sempione, erano destinate alla linea della Valtellina

per la rete Rete Adriatica (RA) e poi lasciate alle ferrovie svizzere che le rinumerarono: Fb 3/5 364-365.

- Rete Adriatica (RA) link correlato: https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_Adriatica -

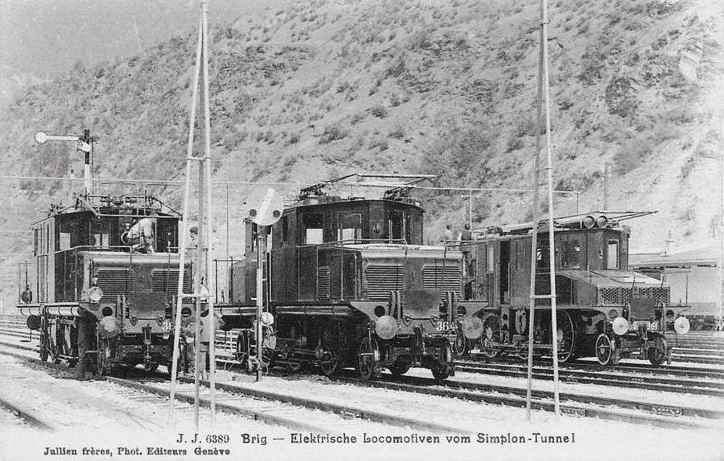

- Da sinistra: 365 e 364 FFS con la noleggiata 361 della Valtellina nel Deposito Locomotive di Briga -

- Foto Edizioni Julien di Genève / da: Storia dell’elettrificazione e dei locomotori trifasi F.S. / Claudio Pedrazzini / Club Ferromodellistico Bresciano -

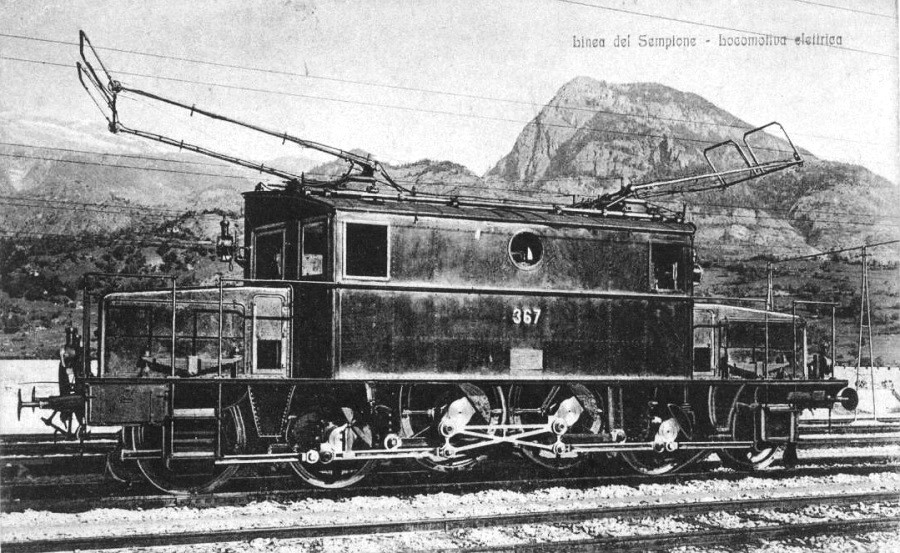

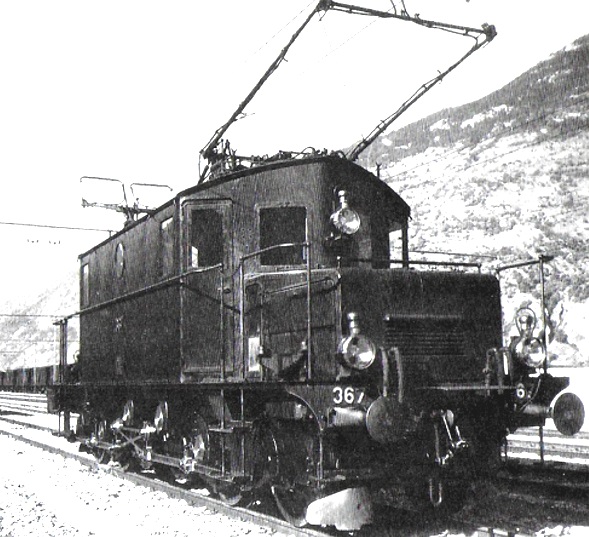

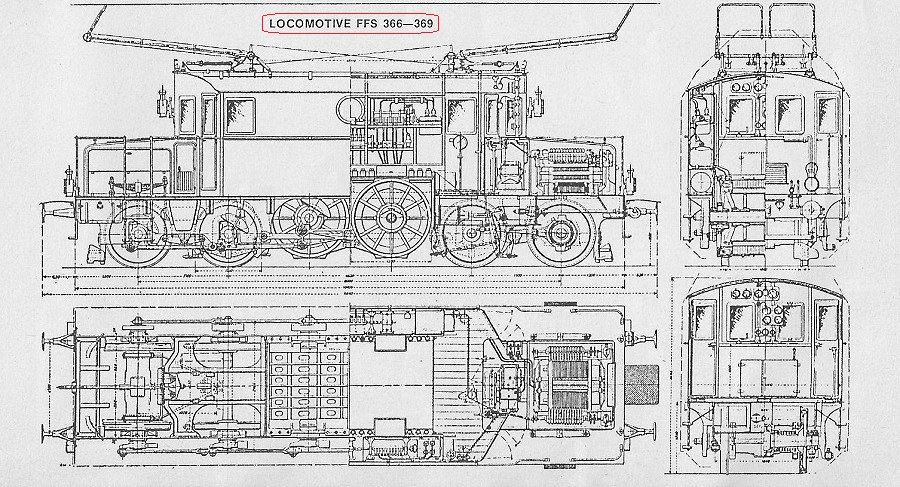

- Locomotive 366 - 367 Brown-Boveri -

- Con 1 griglia di aerazione anteriore -

Mentre si concludevano i lavori di elettrificazione, la Brown-Boveri si dedicò alla progettazione e costruzione

di nuove locomotive per la linea del Sempione.

Il progetto delle locomotive 366 e 367 venne sviluppato rapidamente, la prima unità numerata 366 venne consegnata

nell’ottobre 1907, seguita nel 1908 dalla 367.

Le 2 locomotive 366 e 367, le prime progettate e costruite per la linea del Sempione, erano veramente nuove in tutto,

per la parte elettrica e meccanica; i 2 motori fissati rigidamente sul telaio della locomotiva, trasmettevano il moto

alle ruote mediante bielle quadrangolari.

Il rodiggio a 4 assi tutti motori consentiva un aumento di peso aderente; i 2 assi interni erano collegati direttamente

al telaio, mentre i 2 esterni erano articolati secondo il sistema Klien-Lindner.

La disposizione delle apparecchiature interne era a corridoio centrale, molto comodo per il personale, contrariamente

a quello di quasi tutte le trifase italiane.

I motori fornivano una potenza di 1.200 kW e, per la prima volta al mondo, in una locomotiva trifase, disponevano

di 4 velocità di regime: infatti le locomotive 366-367 potevano marciare alle velocità di:

26 - 34,52 - 52 - 69 km/h alla frequenza di 15 Hz.

Ciò si ottenne adottando statori con doppio avvolgimento, con diverso numero di poli, e con rotori permanentemente

in corto circuito: queste locomotive non avevano il reostato, la regolazione dell’avviamento si effettuava variando

la tensione di alimentazione mediante un apposito trasformatore.

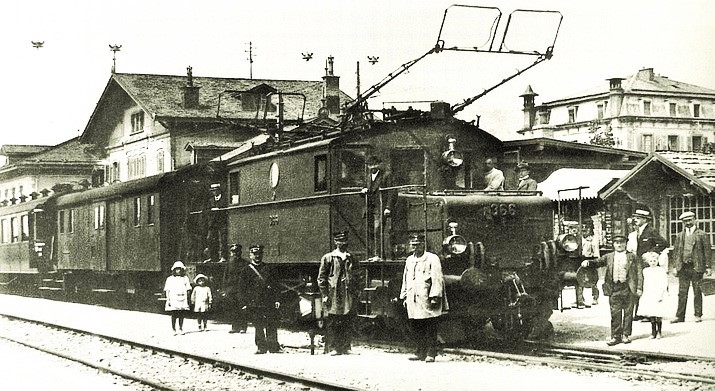

- Treno viaggiatori a Iselle trainato dalla 366 Brown-Boveri prima locomotiva trifase al mondo con 4 velocità di regime -

- Foto Brunner / da: iTreni oggi 10 -

- 366 a Iselle nel 1929 con le prese d’aria modificate -

- Foto Bruno Bonazzelli / da: iTreni oggi 10 -

- 367 Brown-Boveri -

- Foto da: ebay.it -

- 367 a Briga in attesa di prendere servizio -

- Foto Brown-Boveri & Cie AG (BBC) Baden / da: Il Sempione / Hans Peter Nething / Edizioni Trelingue Porza-Lugano -

Con l’arrivo di queste nuove locomotive per la linea, le 3 locomotive italiane noleggiate tornarono in Valtellina:

la 363 nel maggio 1907, la 361 alla fine di ottobre e la 362 nel novembre dello stesso anno.

- Locomotiva 362 della Valtellina a Briga con i pantografi Brown-Boveri in luogo di quelli Ganz -

- Foto FS / da: iTreni oggi 10 -

Nota

La particolarità che contraddistinse la E.362 al ritorno in Italia, furono i pantografi, che erano stati sostituiti dagli svizzeri con altri di costruzione

Brown-Boveri (BBC); pantografi che avevano un funzionamento simile a quelli a “stanga”, originali Ganz, ma avevano una migliore captazione

della corrente dalla linea bifilare in modo continuo, specialmente in prossimità dei deviatoi, incroci e tratti isolati.

I pantografi si alzavano sempre a compasso ed erano di costruzione più complessa, potevano essere in “presa” tutti e 2 contemporaneamente,

a differenza di quelli originali Ganz, inoltre avevano effettivamente un funzionamento “a pantografo”, relativamente al rinvio, che serviva

a tenere verticali i supporti degli striscianti.

Questi nuovi pantografi BBC, decisamente migliori di quelli Ganz, da quel momento equipaggiarono tutte le locomotive trifase costruite dalle FS

fino alle E.431 ed E.554 comprese.

Nell’ambito della trazione trifase (3.000 volt - 16,7 Hz) solo le E.432 ebbero pantografi diversi.

I pantografi della E.432, completamente differenti da quelli BBC, erano similari come concezione a quelli che verranno installati sulle locomotive

a corrente continua FS.

- Link correlato E.432 trifase: https://www.marklinfan.com/f/topic.asp?TOPIC_ID=551&whichpage=1 -

- Nuove classificazioni -

Nel 1908, con l’acquisto da parte delle FFS delle parti fisse e mobili dalla Brown-Boveri, la classificazione diventò:

- Fb 3/5 364 e 365 per le prime 2 unità -

- Fb 4/4 366 e 367 per altre 2 di nuovo tipo -

Infatti secondo i criteri delle FFS la lettera “F” indicava le locomotive elettriche, la lettera “b” le macchine con velocità

massima “non” superiore a 75 km/h, la frazione seguente indicava: al numeratore il numero degli assi motori,

e a denominatore il numero degli assi in totale.

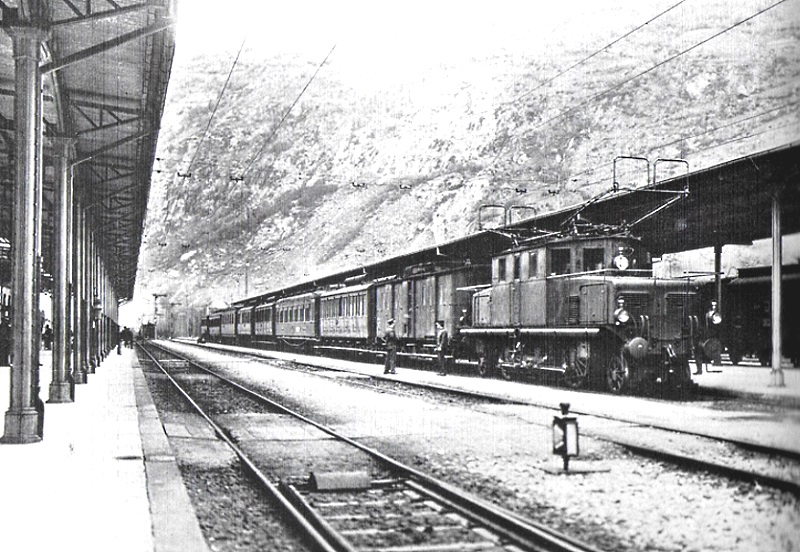

- Fb 3/5 (364 o 365) a Briga per Domodossola con treno direttissimo internazionale -

- Foto Brown-Boveri & Cie AG (BBC) Baden / da: Il Sempione / Hans Peter Nething / Edizioni Trelingue Porza-Lugano -

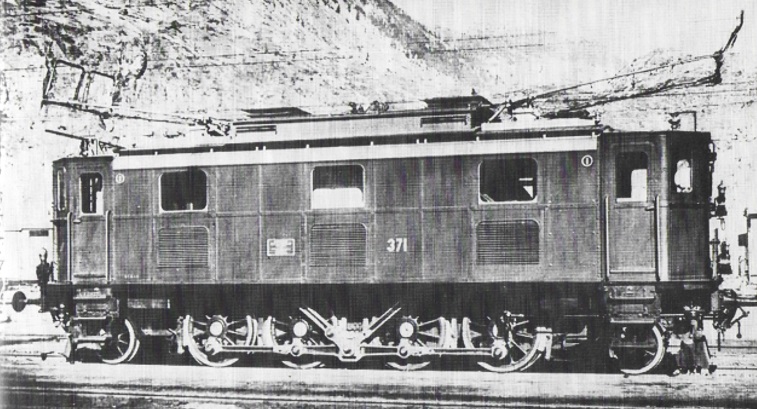

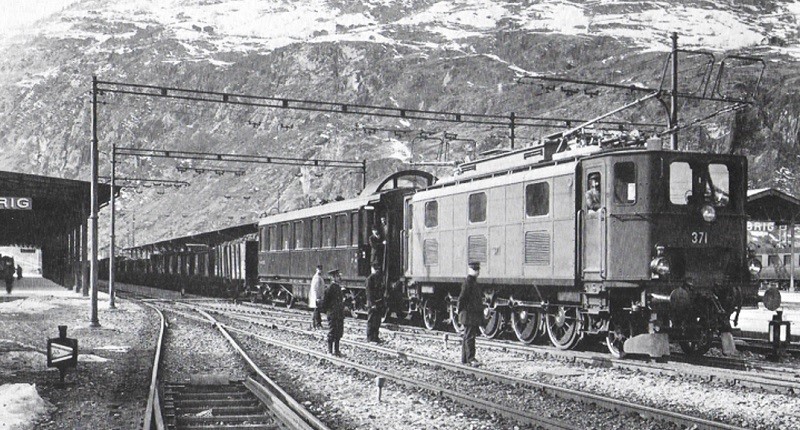

- Fb 4/6 371 -

Se la Brown-Boveri non aveva più la responsabilità diretta della linea del Sempione, non per questo cessò di dedicarsi

alla trazione trifase.

Di propria iniziativa nel 1914 costruì un’altra locomotiva, la grossa Fb 4/6 371, completamente diversa dalle altre, come

concezione meccanica ed elettrica, sempre a 4 velocità e con una potenza di 2.000 kW; nel 1915 fu presentata

all’Esposizione di Berna e alla chiusura della manifestazione passò alle FFS che la utilizzarono subito

sulla linea del Sempione.

- Fb 4/6 371 a Briga nel 1915 -

- Foto FFS / da: iTreni oggi 10 -

- Fb 4/6 371 a Briga al traino di un treno di prova -

- Foto Brown-Boveri & Cie AG (BBC) Baden / da: Il Sempione / Hans Peter Nething / Edizioni Trelingue Porza-Lugano -

La 371 nell’esercizio pratico manifestò frequenti avarie, specialmente alla trasmissione a bielle sistema Buchli,

e si dimostrò nel complesso sempre molto delicata.

Verso il 1920, la 4a velocità fu soppressa e la locomotiva fu riclassificata Ce 4/6; dal 1927 fu utilizzata sempre meno

e nel 1930 risultava già accantonata in attesa della demolizione.

- Trifase nella Valle del Rodano -

(Briga-Sion)

- Fb 4/4 366 con treno passeggeri in stazione a Sion -

- Foto Archiv Arthur Meyer / da: it.wikipedia.org -

La gravissima penuria di carbone che afflisse la Svizzera durante la Prima Guerra Mondiale, a causa dello stato

di belligeranza dei paesi fornitori, indusse le FFS ad estendere la trazione trifase dal Sempione lungo la Valle

del Rodano fino a Sion, sfruttando l’eccedenza di energia elettrica disponibile alla nuova centrale

idroelettrica di Massaboden, attivata nel dicembre 1915.

(Sion tedesco: Sitten)

La Brown-Boveri fornì il materiale elettrico e per evitare un’eccessiva caduta di tensione lungo la linea, a Massaboden,

questa veniva elevata a 25 kW.

Furono costruite 3 stazioni di trasformazione, una a Massaboden, elevatrice (nei pressi della vecchia centrale),

con 2 gruppi, una a Loèche e una a Granges (presso Sion) abbassatrici.

Le centrali di Massaboden e Iselle alimentavano sempre direttamente con i loro gruppi la linea di contatto.

Con l’elettrificazione del tratto Briga-Sion, lungo 53 km, di cui 16 a doppio binario, vennero costruite tra il 1919 e il 1920,

2 locomotive, pressoché identiche alle precedenti Fb 4/4 366 e 367, che furono numerate: Fb 4/4 368-369.

- Schema da: iTreni oggi 10 -

- Nuova classificazione -

Il parco delle locomotive trifase del Sempione era quindi composto da 7 macchine divise in 3 gruppi secondo

la nuova classificazione adottata nel 1921 dalle FFS svizzere:

- Ae 3/5 364-365 (2 unità) -

- Ae 4/4 366-367-368-369 (4 unità) -

- Ce 4/6 371 (1 unità) -

- La seconda galleria -

- Foto Archivio Brandt-Brandau & Co. / da: it.wikipedia.org -

Il progressivo aumento di traffico sulla linea del Sempione, favorito dalla rapidità consentita dalla trazione elettrica,

anche se la tratta fortemente acclive da Domodossola a Iselle di Trasquera era rimasta esercitata a vapore, rese

necessario un radicale potenziamento, che avvenne nel 1922 con il completamento della seconda galleria.

La nuova galleria, che correva parallela alla prima, era stata realizzata allargando il cunicolo di servizio che era servito

alla costruzione del primo traforo inaugurato nel 1906, anche la seconda galleria venne immediatamente elettrificata.

- Foto da: delcampe.net -

- Il lento declino -

L’elettrificazione a trifase Briga-Sion fu inaugurata il 31 luglio 1919; a quell’epoca il sistema a “corrente alternata

monofase”, sperimentato con successo sulla linea Seebach-Wettingen nel 1907, si era già consacrato quale sistema

elettivo della Confederazione Elvetica, dopo i brillanti risultati di esercizio ottenuti tra il 1910 e il 1913 su uno

dei più difficili tracciati alpini, quello del Löetschberg.

- Link correlato "Ferrovia del Löetschberg": https://www.marklinfan.com/f/topic.asp?TOPIC_ID=3283 -

Ma sulla linea del Sempione si voleva evitare un ulteriore cambio di trazione a Briga, dopo quelli che già si avevano

a Domodossola, tra vaporiere italiane e svizzere, a Iselle tra locomotive a vapore e trifase delle FFS, nonché nella

stazione di Briga per i treni in direzione Berna tra locomotive trifase delle FFS e monofasi delle BLS.

Dal 1° luglio 1913 infatti, con la completa attivazione della Ferrovia del Löetschberg tra Spietz e Briga, quest’ultima

era divenuta la prima stazione bi-corrente al mondo.

Nel 1919 l'esercizio a corrente alternata trifase raggiungeva in Svizzera l'espansione massima, ma il suo destino

era già segnato con l'avvento della corrente alternata “monofase” a 15.000 V 16 2/3 Hz, come sulla

Ferrovia del Lötschberg che utilizzava fin dall'inizio questo sistema.

La stazione di Sion era già stata raggiunta dall’elettrificazione “monofase” (lato Losanna) il 12 dicembre 1923.

A partire dall’ottobre 1925 gli impianti fissi della tratta Briga-Sion furono trasformati per l’alimentazione “monofase”,

che fu attivata il 15 gennaio 1927; in questo periodo per la trazione si fece ricorso con quella a vapore.

La trazione trifase sul tratto Briga-Sion è stata di breve durata, poco più di 6 anni, dal 1919 al 1925.

Il 15 gennaio 1927 entrò in esercizio a “monofase” la tratta Sion-Briga che sostituì la corrente alternata trifase

e nel corso della seconda fase di elettrificazione seguì la conversione del tronco pilota Briga-Iselle,

inaugurato il 2 marzo 1930.

Infatti precedentemente le FFS avevano proposto alle FS italiane due alternative, al fine di eliminare la fastidiosa

e costosa trazione a vapore sulla tratta Iselle-Domodossola: estensione del trifase fino a Domodossola, con

l’impiego anche di macchine italiane, oppure la conversione completa della trazione “monofase”, fermo

restando l’impegno per le FFS svizzere di estendere l’esercizio elettrico di loro competenza fino

al capoluogo Ossolano, anche per ragioni di uniformità con il resto della rete svizzera.

In Italia la trazione trifase era ormai in declino, perciò venne scartata la prima alternativa, quella di alimentare

a trifase la tratta Iselle-Domodossola e si decise per la trazione elettrica “monofase” sull’intera linea.

Il 15 maggio del 1930 anche l'ultimo tratto Iselle-Domodossola, che era ancora a vapore, fu elettrificato

con l'alimentazione svizzera “monofase”: 15.000 V 16 2/3 Hz.

- La fine di tutto -

Così il sistema trifase fu eliminato su questa importante linea dopo soli 24 anni di soddisfacente esercizio.

Le locomotive vennero presto demolite ad eccezione della Ae 3/5 365 che fu riacquistata dalla Brown-Boveri.

La casa di Baden aveva pensato di utilizzarla per sperimentare l’applicazione di convertitori che permettessero

l’alimentazione dei motori d’origine a trifase con corrente “monofase”, l’idea rimase allo stato di progetto,

ma se gli esperimenti fossero stati realizzati la 365 sarebbe stata la prima locomotiva al mondo con motori

senza collettore e convertitori statici (a vapore di mercurio).

Rimase accantonata a Münchenstein fino al 1940, poi venne demolita.

E così della trazione a corrente alternata trifase sul Sempione non rimase più alcuna vestigia.

Nota

Nell'ambito FS bisognava attendere l'elettrificazione del tratto Domodossola-Milano (3.000 V a corrente continua)

che avvenne solo nel maggio 1947.

La linea del Sempione era interamente elettrificata e i treni da Domodossola a Milano impiegarono 74 minuti.

- Foto da: annunci24.news -

La stazione di Domodossola a quel punto divenne stazione di confine con doppia alimentazione aerea:

- Italia: 3.000 V -

- Svizzera: 15.000 V 16 2/3 Hz -

- Link correlato Stazione Domodossola: http://www.marklinfan.com/f/topic.asp?TOPIC_ID=239 -

- Immagini -

- Cambio trazione trifase-vapore a Iselle Trasquera -

- Treno di lusso CIWL da Parigi con la locomotiva a vapore svizzera C 4/5 che lo porterà fino a Domodossola

sulla sinistra la trifase 365 svizzera che lo ha trainato attraverso il Sempione -

- Foto L.Burgi / da: iTreni oggi 10 -

- Fb 3/5 a Iselle con il “Simplon Orient Express” -

- Foto Museo dei Trasporti Lucerna / da: Il Sempione / Hans Peter Nething / Edizioni Trelingue Porza-Lugano -

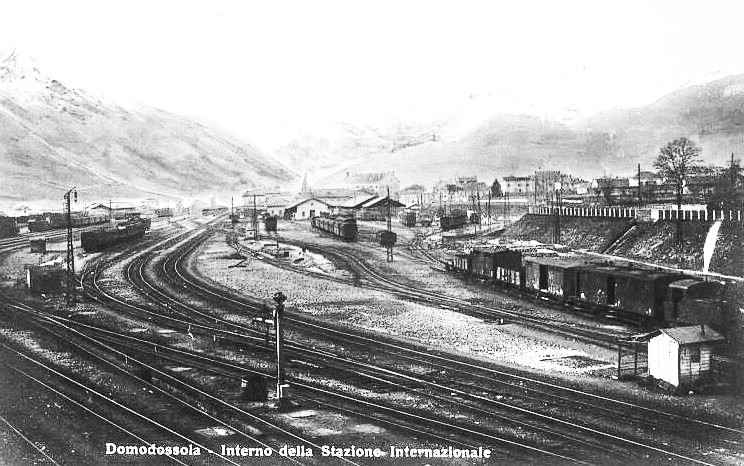

- Stazione Internazionale di Domodossola -

- Foto da: photobucket.com -

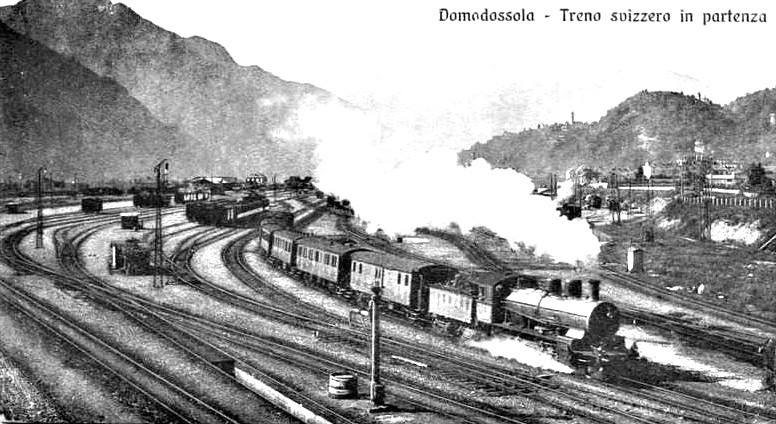

- C 4/5 FFS in partenza da Domodossola con treno passeggeri verso Iselle dove ci sarà il cambio trazione -

(Questa potente locomotiva svizzera era attiva sul Sempione sia in testa a treni viaggiatori che merci)

- Foto da: alpsrailworks.altervista.org -

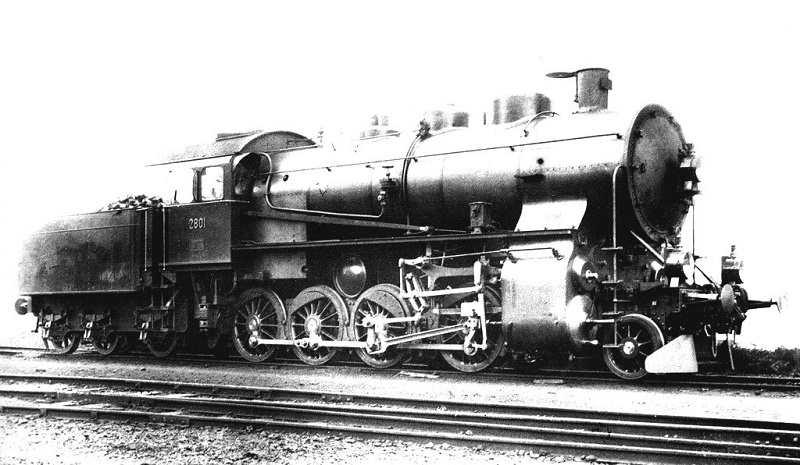

- C 4/5 2801 FFS -

Clic foto

- Foto da: upload.wikimedia.org -

- Modelli Fulgurex H0 -

- 361 / Valtellina -

- Foto da: rotaie.it -

- 362 / Valtellina -

- Foto da: rotaie.it -

- Fb 3/5 365 / FFS -

- Foto da: rotaie.it -

- Francobolli commemorativi -

- Emissione italiana per il Cinquantenario -

- Emissione svizzera per il Centenario -

- Fonte: Trifase al Sempione / Stefano Garzaro / Alberto De Santis / iTreni oggi 10 -

- Nino -

|

| Nino Carbone |

Posted - 30 July 2025 : 10:34:07

- Passaggio di una diligenza accanto alla prima galleria del Sempione iniziata nel 1898 e terminata nel 1905 -

- Il 25 aprile 1905 avvenne l’inaugurazione e il primo treno la percorse il 25 gennaio 1906 -

- Sulla sinistra la seconda galleria in costruzione che verrà aperta al traffico il 16 ottobre 1921 -

- Foto opuscolo FS - Diario Ferrovie d'Italia 1839-2000 -

- Il 31 maggio 1906 arrivò a Briga l’ultima corsa della diligenza postale del Sempione -

- Il 1° giugno 1906 entrò in vigore l’orario ferroviario regolare -

- Foto opuscolo FS - Diario Ferrovie d'Italia 1839-2000 -

- Foto da: lavalledelrosa.forumfree.it -

- Nino -

|

| Nino Carbone |

Posted - 17 March 2024 : 18:13:03

- Foto Collezione Claudio Pedrazzini -

- Nino -

|

| Piero Chionna |

Posted - 03 November 2020 : 08:39:31

"Simplon Einst und Jetzt"

C.G. Duvanel, 1953

https://www.youtube.com/watch?v=BbDvvAF2cpw

|

| Piero Chionna |

Posted - 10 February 2019 : 18:03:43

In lingua inglese:

https://retours.eu/en/06-simplon-railway-graphic-design/#

https://retours.eu/en/28-expo-milano-1906/

|

| Nino Carbone |

Posted - 18 December 2018 : 14:58:22

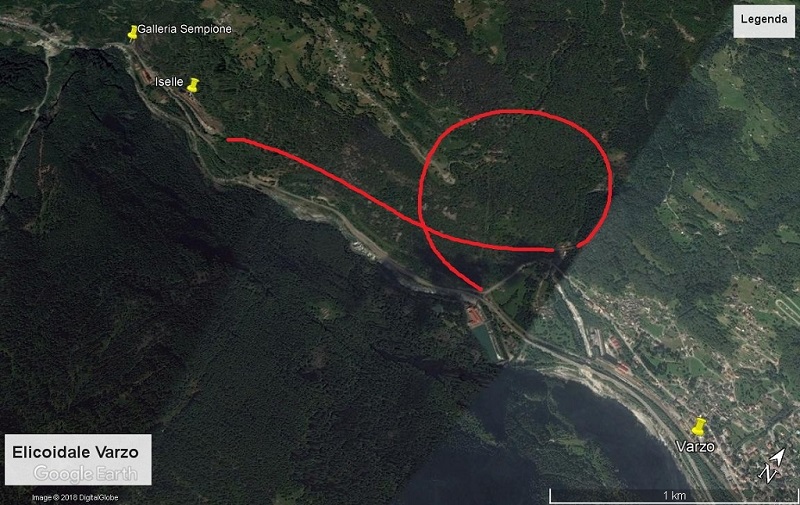

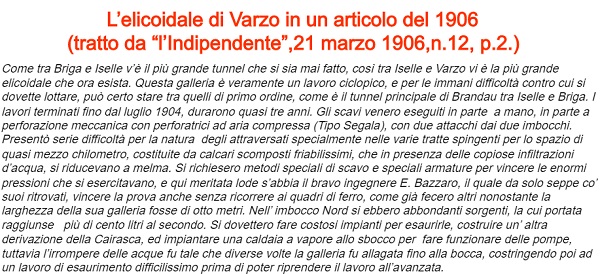

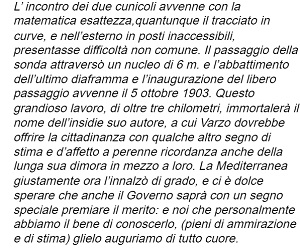

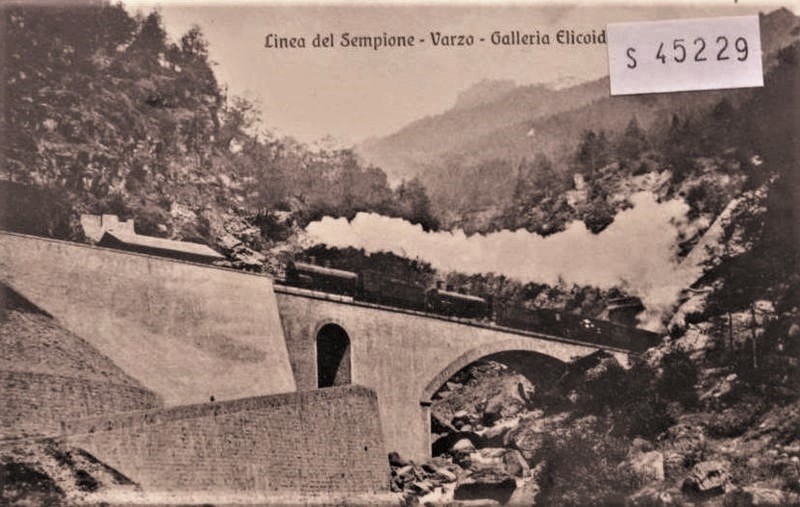

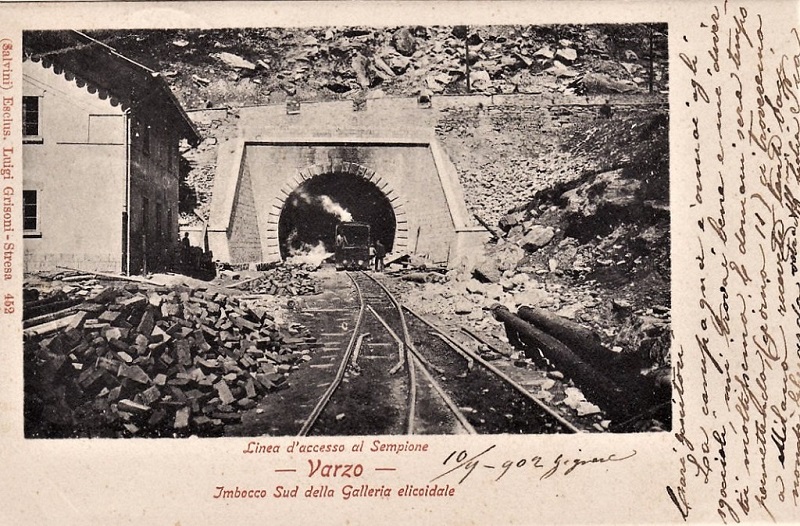

- La galleria elicoidale di Varzo -

Poiché la stazione ferroviaria di Varzo si trova a 490 mt. s.l.m. e l’imbocco del traforo del Sempione a Iselle si trova

a 634 mt. s.l.m., vennero costruite 2 gallerie a forma elicoidale di un chilometro di diametro (raggio 500 mt)

che compiono un giro di 360° permettendo di superare il dislivello tra le due stazioni

con una pendenza del 18‰.

La galleria elicoidale fu un’opera di notevole valore che richiese capacità tecniche elevate

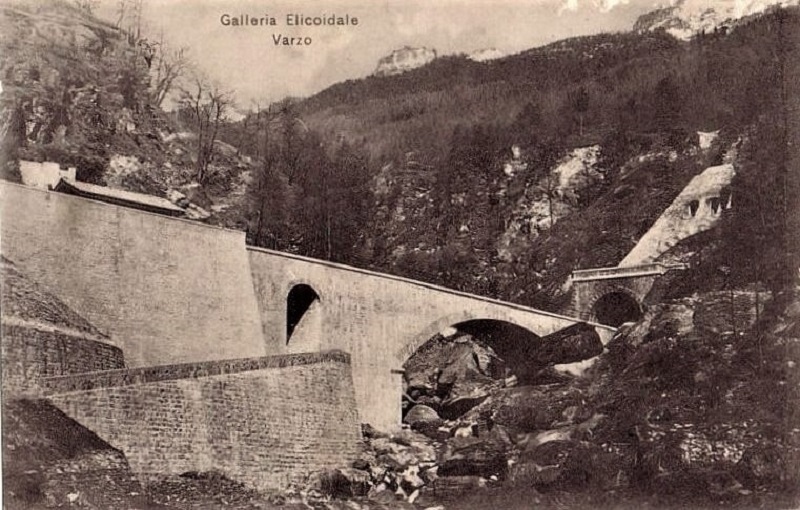

Un ponte e un terrapieno separano la galleria proveniente da Varzo da quella proveniente da Iselle.

La lunghezza totale dell'elicoidale è di 2.966 metri.

(La linea tra Iselle e Varzo è lunga 4 chilometri: 3 Km in galleria, più il tratto allo scoperto di 1 chilometro tra l’imbocco sud e la stazione di Varzo)

Clic foto

- Dal satellite -

Clic foto

- Tratto da: slideplayer.it -

- Il ponte che separa le due gallerie in una foto d’epoca -

(A destra in discesa verso Varzo)

- Foto da: delcampe.net -

- Foto da: alpsrailworks.altervista.org -

- Ai giorni nostri -

Clic foto

- L’imbocco sud della galleria elicoidale verso Varzo in fase di ultimazione -

(Cartolina datata 10-9-1902)

Clic foto

- Foto da: ebay.it -

- L’imbocco sud ai giorni nostri -

(Dalla strada soprastante il portale visibile nella foto precedente)

Clic foto

- Fonti -

- tiscali.it -

- slideplayer.it -

- scuolapiancavallo.it -

- archiviodelverbanocusioossola.com -

- Nino -

|

| Nino Carbone |

Posted - 25 January 2018 : 12:58:13

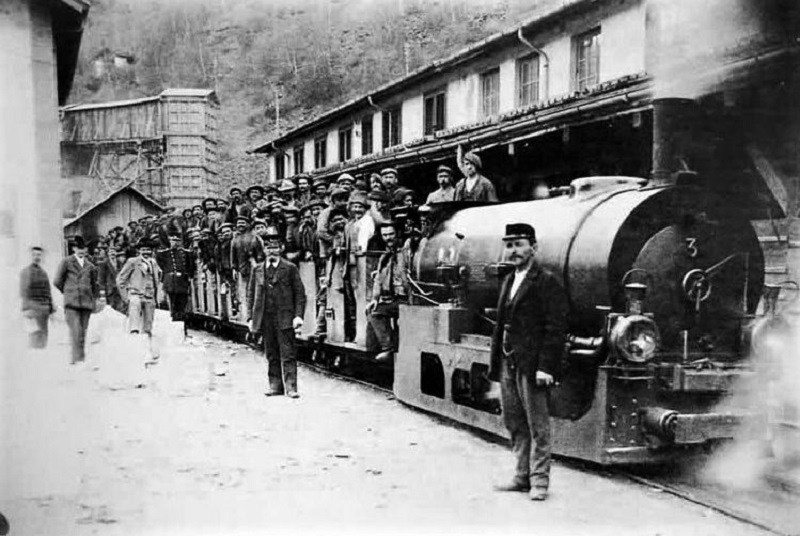

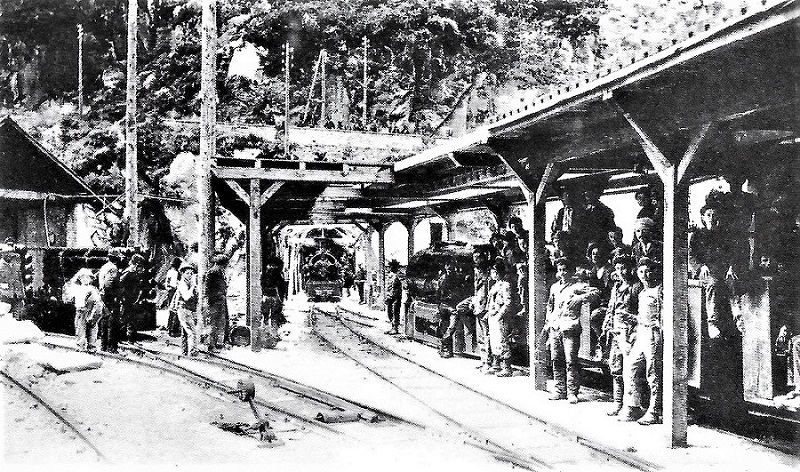

- Primi del '900 -

- Operai pronti a partire per il cantiere del Sempione -

- Foto da: archiviodelverbanocusioossola.com -

- Uno dei cantieri per il traforo con due treni carichi di operai trainati dalle caratteristiche locomotive -

- Foto da: iTreni oggi 69 -

- Nino -

|

| Nino Carbone |

Posted - 18 December 2016 : 14:49:25

- Manifesto "Suisse / Le Simplon" -

- Artista anonimo / Anno 1918 circa / da: galerie123.com -

- Nino -

|

| Nino Carbone |

Posted - 02 May 2015 : 13:04:41

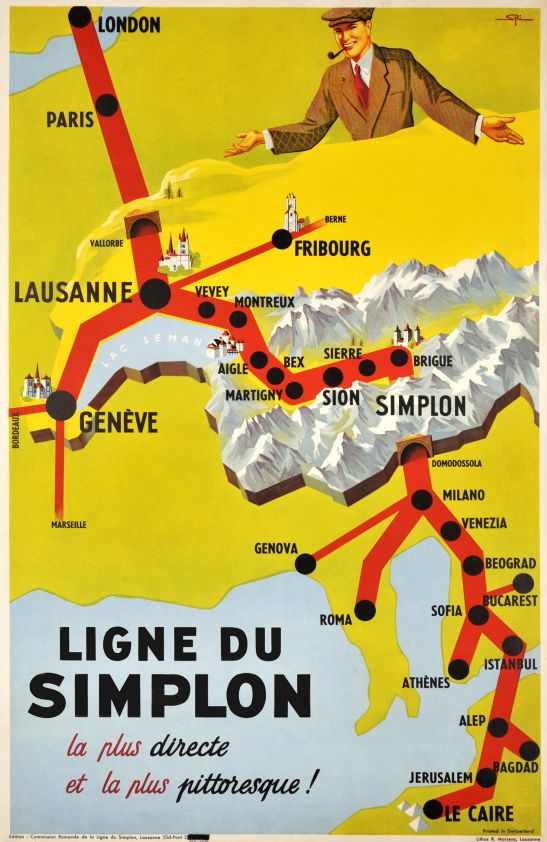

- Manifesto linea del Sempione -

- Artista: Walter Spinner / Anno 1950 circa / da: galerie123.com -

- Nino -

|

| Alberto Pedrini |

Posted - 16 December 2014 : 13:57:06

Una parte della ricerca di Nino ci è stata richiesta dal sito "Carrozze e Cavalli"

http://www.carrozzecavalli.net/2014/12/la-berlina-slitta-postale-del-sempione-e-la-sua-ultima-corsa/

|

| Nino Carbone |

Posted - 04 August 2014 : 23:24:34

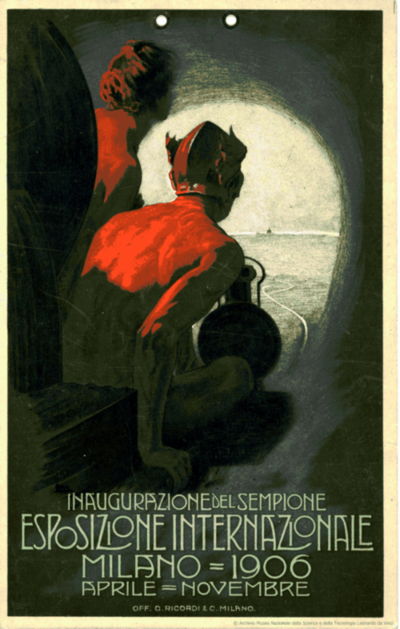

- Manifesto pubblicitario per l'Esposizione Internazionale di Milano del 1906 -

Il disegno rappresenta il dio del commercio Mercurio, riconoscibile dalle ali presenti sull’elmo: una divinità che nel mondo romano antico

portava guadagno, ricchezza, prosperità e civiltà.

Per questi motivi, probabilmente, venne scelto come nume tutelare dell’Esposizione, a cui si augura così il successo commerciale ed economico.

Nell’antichità Mercurio veniva anche associato al concetto di velocità e infatti nella locandina il dio è ritratto seduto sui respingenti

anteriori di una moderna locomotiva, accanto a lui la personificazione della Scienza.

Dall’interno della galleria del Sempione egli guarda in lontananza alla pianura, dove si riconosce la sagoma stilizzata del Duomo di Milano.

Fu scelto nel 1906 dal comitato esecutivo, nonostante non fosse stato presentato al concorso ufficiale.

Fu disegnato da Leopoldo Metlicovitz nel 1906.

- Foto da: museodellascienza.org -

- Nino -

|

| Nino Carbone |

Posted - 19 June 2014 : 11:55:29

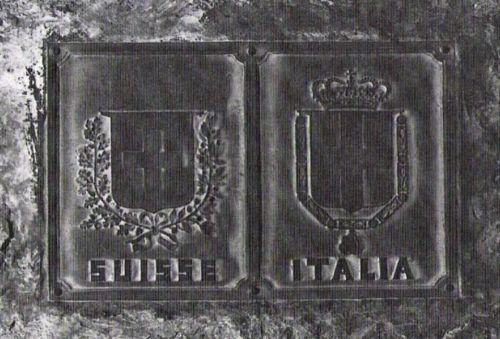

- Targhe di frontiera -

Pochi metri dopo il culmine all'interno della galleria, a circa 705 metri di altitudine - esattamente a 9.6 Km.

dal portale nord di Briga, in territorio italiano - la galleria è attraversata dalla frontiera italo-svizzera.

La frontiera è segnalata da placche in metallo che portano le insegne delle sovranità dei due Stati

e la scritta "Suisse-Italia" sulla parete della galleria.

- Foto da: Il Sempione / Hans Peter Nething / Edizioni Trelingue Porza Lugano 1987 -

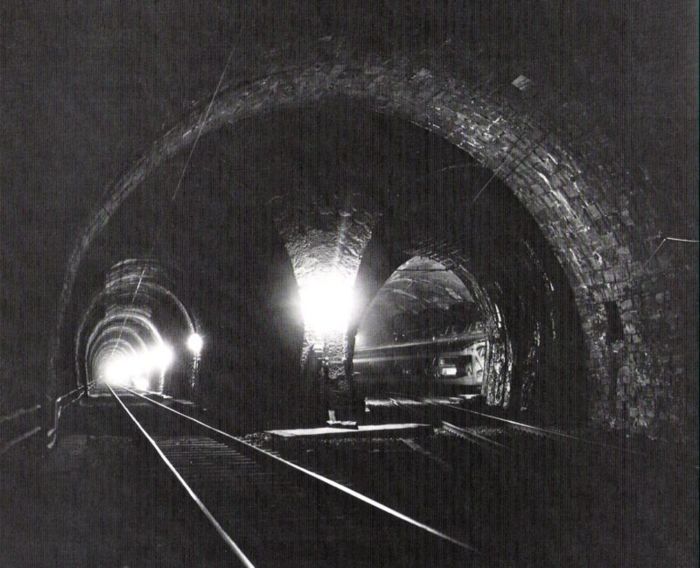

- Stazione d'incrocio a metà galleria -

Sin dall'apertura della "Galleria I" esiste a metà galleria una stazione d'incrocio con posto di manovra

attivato, inizialmente, da due funzionari.

Con l'entrata in servizio della "Galleria II", nel 1922, l'impianto di manovra fu aggiornato secondo le nuove esigenze.

Verso la fine degli anni '50 entrò in servizio il blocco automatico, inserito nel frattempo, con scambi e segnali

telecomandati da Briga

Grazie allo sviluppo di questi impianti di sicurezza, possono circolare nella galleria, contemporaneamente

da 5 a 6 convogli nei due sensi.

Controlli, manutenzione e rinnovamento fino allo scambio di entrata di Iselle sono a carico, per contratto,

alle FFS, controlli nelle 2 gallerie vengono effettuati ogni giorno.

Quotidianamente 2 funzionari di Iselle e 2 funzionari di Briga si recano in treno a metà galleria e tornano

a piedi sullo stesso tracciato in una marcia di controllo di 3-4 ore.

All'occorrenza i guardalinea possono entrare in contatto tra loro nei cunicoli trasversali, 40 in tutto.

Nella galleria c'è una nicchia ogni 50 metri e una piazzola d'emergenza con telefono ogni chilometro,

mentre i rifugi con deposito materiali distano 5 chilometri uno dall'altro.

La temperatura della galleria oscilla tra i 28°C. e 31°C.

- Foto da: Il Sempione / Hans Peter Nething / Edizioni Trelingue Porza Lugano 1987 -

- Nino -

|

| Nino Carbone |

Posted - 05 June 2014 : 23:26:15

- Filmato veramente grandioso anche per chi non conosce la lingua tedesca, le immagini parlano da sole -

- Bravissimo Piero ad averlo scovato -

- Nino -

|

| Piero Chionna |

Posted - 05 June 2014 : 00:23:44

Un filmato meritevole di attenzione (in lingua tedesca)

Der Simplon Einst und Jetzt (1953)

http://www.youtube.com/watch?v=BbDvvAF2cpw |

| Piero Chionna |

Posted - 30 May 2014 : 22:33:28

Il "Corriere delle Puglie" del 20 maggio 1906 celebra l'inaugurazione del Sempione con un lungo articolo.

Un ritaglio della prima pagina:

|

|

|