| T O P I C R E V I E W |

| Nino Carbone |

Posted - 16 November 2025 : 12:25:37

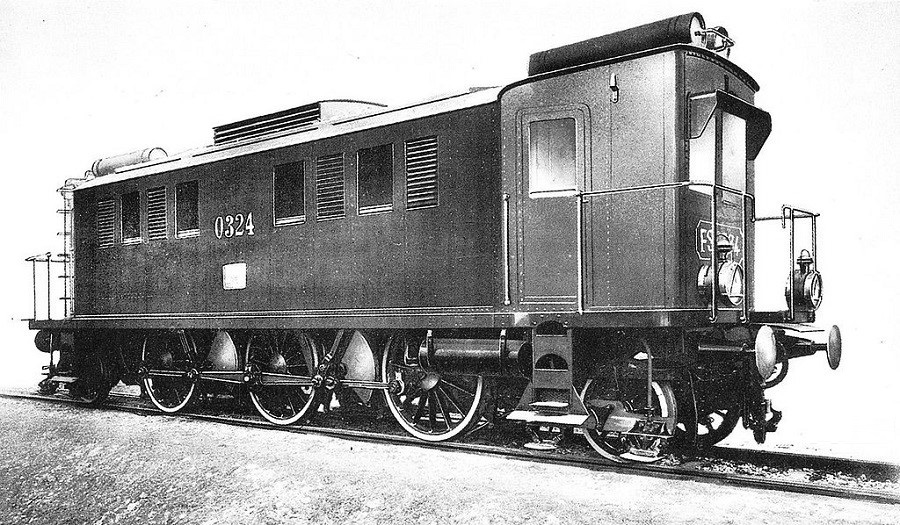

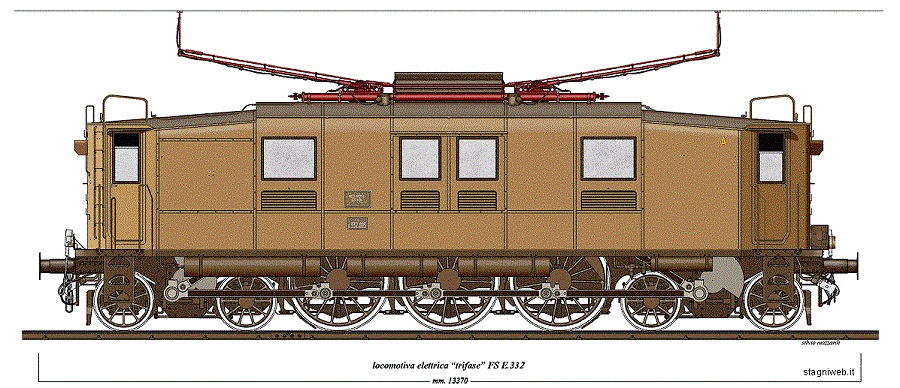

- E.332 FS -

- Prima parte -

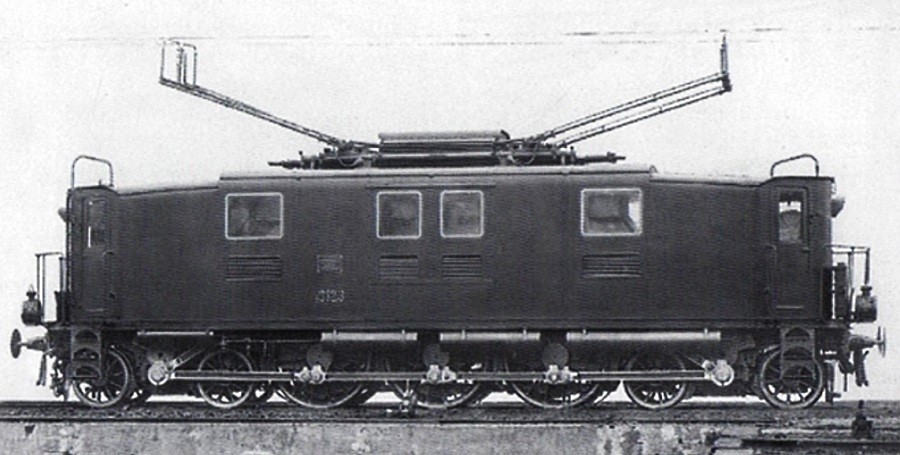

- E.332.3 in livrea d’origine nera poco dopo la consegna alle FS -

- Foto FS / da: Mondo Ferroviario 132 -

Le locomotive trifase E.332 sono state spesso accomunate alle E.331, esteriormente simili ma non uguali, completamente

diverse nella parte elettrica.

Differenti da ogni altra locomotiva trifase per concezione, equipaggiamento, prestazioni e risultati d’esercizio, in realtà

fecero storia a sé.

Commissionate nel 1913 e costruite in pochi esemplari (6) nel 1915, vennero consegnate alle FS nel 1917.

Risultarono inferiori per prestazioni agli altri Gruppi contemporanei, sia E.330 che E.331, ed ebbero un ruolo di minore

rilievo nel panorama della trazione trifase, trovarono però un momento fortunato in quanto riuscirono ad evitare

la prematura fine alla quale nei primi Anni ‘30 parevano destinate.

- Premessa -

Tra la fine degli anni ’10 e l’inizio degli anni ’20 del del XX secolo, le FS disponevano per i treni viaggiatori più veloci

sulle linee elettrificate di sole 40 locomotive in grado di raggiungere i 100 km/h.

Appartenevano però a 3 diversi Gruppi differenti tra loro, sia per la parte meccanica sia per la parte elettrica.

Le prime 16 formavano il Gruppo E.330 (rodiggio 1’C1’) e furono progettate e costruite nel 1914 nello stabilimento

di Vado Ligure, stabilimento voluto dalle FS per la costruzione di locomotive elettriche sotto la direzione

dell’ungherese Kálmán Kandó e da un gruppo di tecnici suoi connazionali.

- Link correlato Kàlmàn Kandò: https://it.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1lm%C3%A1n_Kand%C3%B3 -

- Foto Società Italiana Westinghouse / da: stagniweb.it -

Le rimanenti 22, apparentate tra loro dalla parte meccanica, erano invece dissimili dal punto di vista elettrico tanto

fra di loro, quanto alle E.330.

Il Gruppo E.331 (rodiggio 2’C2’) era composto da 18 macchine costruite fra il 1915 e il 1919 dalla Società Italiana

Ernesto Breda con equipaggiamento elettrico Brown Boveri...

- Foto da: scalatt.it -

...mentre il Gruppo E.332 (anch’esso con rodiggio 2’C2’) era costituito da 6 macchine e venne costruito dal 1915 al 1917

da Costruzioni Meccaniche di Saronno (poi CEMSA) e da Ateliers de Construction Oerlikon.

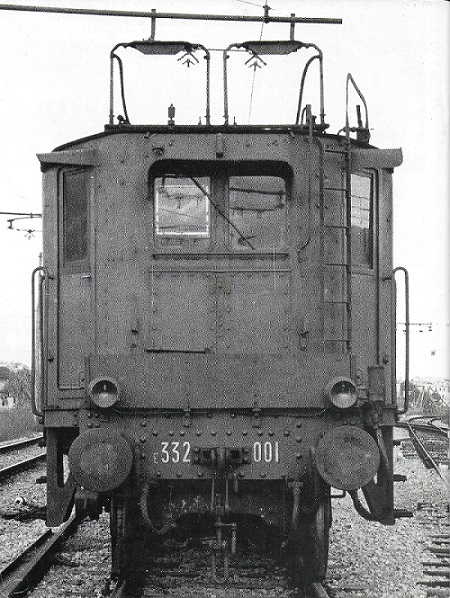

- E.332.003 a Torino Smistamento 1959 -

- Foto da: Mondo Ferroviario 133 -

- E.332.004 a Ceva il 25 luglio 1959 -

- Foto Erminio Mascherpa / da: iTreni oggi 133 -

La E.331 e la E.332 presentavano nell’equipaggiamento elettrico delle differenze che consistevano in particolare

nel modo di variare la polarità dei motori (statorica e rotorica) per ottenere diverse velocità di marcia e fu questa

la “grande sfida” del trifase, sfruttando nel contempo il collegamento parallelo-cascata ad un totale

di 4 velocità del regime.

Dei 3 Gruppi, le E.330 furono quelle che mostrarono il miglior comportamento, o meglio, il minore numero di difetti,

in quanto le altre 2 macchine lamentavano poca aderenza rispetto alla potenza disponibile.

- E.332 -

- Cenni di storia -

Nel 1910 sui Giovi il sistema trifase si era dimostrato decisamente superiore alla trazione a vapore, però per poterla

soppiantare doveva confermare la superiorità anche sulle linee pianeggianti di cui era prevista l’elettrificazione.

Per questi servizi, che richiedevano almeno 75 km/h per i treni passeggeri e anche più per recuperare eventuali ritardi,

le FS nel 1912 ordinarono la costruzione di 16 locomotive trifasi a 4 velocità progettate dall’industria privata e coperte

da numerosi brevetti le quali costituirono il Gruppo E.330 (inizialmente Gruppo 030 fino al 1914).

Poco dopo le FS considerarono un nuovo progetto di locomotiva che permettesse di affidare la costruzione alle industrie

tradizionalmente costruttrici di locomotive a vapore, riservando alle case specializzate la costruzione della parte elettrica.

Venne approntato il progetto nella primavera del 1913 e intrapresero con suddette industrie trattative private che si

conclusero con la realizzazione di 2 Gruppi differenti:

- 031 e 032 -

- 18 unità del Gruppo E.331 (inizialmente 033) furono affidate alla società Breda e all’OM di Milano con parte elettrica

alla Tecnomasio Italiano Brown Broveri (TIBB), la quale per il progetto si appoggiò alla sua casa madre svizzera -

- altre 18 unità furono affidate alla società Costruzioni Meccaniche di Saronno (poi CEMSA), filiazione italiana

della tedesca Fabbrica di Macchine di Esslingen (Maschinenfabrik Esslingen ME).

- Link Costruzioni Meccaniche di Saronno: https://it.wikipedia.org/wiki/Costruzioni_Meccaniche_di_Saronno -

- Link CEMSA Saronno: https://it.wikipedia.org/wiki/CEMSA -

Quest’ultimo ordine però fu sdoppiato: in base al progetto meccanico FS, furono commissionate soltanto 6 macchine

del Gruppo E.332.1-6 (inizialmente Gruppo 034 da 0341 a 0346) con parte elettrica progettata e allestita in Svizzera

dalle Officine di Costruzione Oerlikon presso Zurigo (Maschinenfabrik Oerlikon MFO).

Le altre 12 avrebbero dovuto essere macchine per treni merci a 5 assi accoppiati, Gruppo E.551.1-12,

(inizialmente Gruppo 051, da 0501 a 0512) da non confondere con le omonime E.551 FS degli Anni ‘20

costruite con un progetto differente; questo Gruppo E.551.1-12 ordinato nei primi mesi del 1914

però non fu mai costruito.

Annullate le 12 unità E.551.1-12 alle Officine di Saronno, le 6 unità E.332 rimasero da sole.

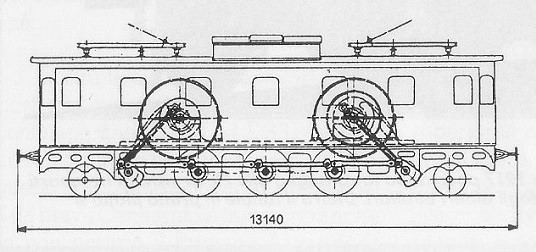

- La parte meccanica -

Il progetto FS per la parte meccanica ricordava alcune locomotive francesi costruite qualche anno prima, nel 1910,

con rodiggio 1’C1’ per la “Compagnie de Chemins de fer du Midi”; le E.332 FS avrebbero avuto 2 carrelli di estremità

(2’C2’) per migliorare l’iscrizione in curva su linee tortuose, quali erano quelle della Riviera Ligure a cui erano

destinate e di cui era prevista l’elettrificazione.

- Locomotiva 3101 / Rodiggio 1’C1’ della “Compagnie de Chemins de fer du Midi” / 1910 -

- Foto Unbekannt / Biblioteca dell'ETH di Zurigo Bildarchiv / da: commons.m.wikimedia.org -

- Schema della locomotiva elettrica monofase E.3101 costruita per la rete francese “du Midi”, con trasmissione a bielle

inclinate e alberi ausiliari; le FS scelsero uno schema simile per le locomotive trifase E.331 ed E.332

progettate nel 1913.

- Schema da: iTreni oggi 132 -

Ciascuno dei 2 motori era collegato tramite lunghe bielle inclinate con un albero ausiliario, che a sua volta tramite

bielle trasferiva il moto agli assi motori.

Nell’insieme lo schema meccanico della E.332 risultò “macchinoso” e a questo partecipò in maniera determinante,

la scelta, più che voluta ma indirizzata ad evitare l’uso della biella a “V” brevettata su cui era fondata la E.330.

Era anche più pesante; il peso totale era 92,8 t, cioè 18,8 t in più di quello della E.330 (74 t) di pari potenza nominale,

questa differenza andava a penalizzare le prestazioni ed era dovuta principalmente proprio alla parte meccanica,

dovuta a difetti funzionali derivati soprattutto dall’albero ausiliario.

In questo complesso schema meccanico vennero aumentati il numero dei cuscinetti e quindi degli organi in movimento;

questo risultò dannoso, si formarono “giochi” in seguito alla veloce usura, si produssero forti colpi che andarono

a disturbare la marcia della locomotiva a una determinata velocità critica, che però poteva essere diversa

da macchina a macchina.

Perché si manifestassero irregolarità di marcia sensibili bastavano differenze dimensionali di alcuni decimi di millimetro,

ma questo era l’ordine di grandezza delle tolleranze costruttive, solo le locomotive più fortunate, le cui tolleranze

dei vari elementi si combinavano favorevolmente, presentavano una marcia relativamente più tranquilla.

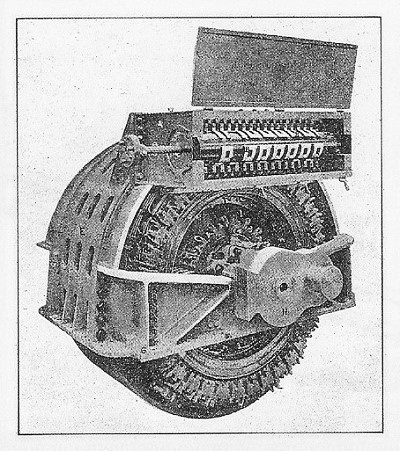

- La parte elettrica -

Per ottenere le 4 velocità di marcia, i motori erano collegati in cascata o in parallelo con commutazione dei poli da 6

a 8, mentre nella E.331 i motori funzionavano sempre alimentati da corrente trifase.

Nelle E.332 i motori erano invece percorsi ora da correnti bifasi (statore a 6 poli) ora da correnti esafasi (statore a 8 poli),

e questo era derivato dalla particolare forma degli avvolgimenti.

- Motore di trazione di una locomotiva E.332 -

- Foto da: iTreni oggi 132 -

Legenda

Il principale problema progettistico di ogni locomotive trifase fu la variazione della velocità, perché il motore

a induzione, su cui ogni locomotiva era fondata, era una macchina naturalmente portata a ruotare a un’unica

velocità, con variazioni piccolissime al variare del carico.

Contropartita positiva di questa rigida caratteristica meccanica era la frenatura elettrica a recupero d’energia, che

avveniva spontaneamente in discesa senza bisogno di alcun intervento da parte del macchinista, in quanto il peso

del treno esercitava sui respingenti della locomotiva una forza tendente ad accelerarla al di sopra della velocità

di sincronismo, i motori di trazione continuavano a mantenere pressoché costante la velocità e fungendo

da alternatori, frenavano il treno e inviavano energia elettrica alla linea di alimentazione.

Dopo i primi rudimentali tentativi in Valtellina e sul Sempione, il problema della velocità trovò una soluzione

razionale nelle locomotive E.550 a 2 velocità: con il collegamento in cascata dei 2 motori di trazione

si dimezzava la velocità di marcia normale, ottenuta con i 2 motori alimentati in parallelo dalla linea.

Il rendimento e il fattore potenza dei motori collegati in cascata diminuivano sensibilmente, sicché la potenza

effettiva risultava meno della metà di quella con i motori in parallelo, tuttavia poiché anche la velocità

era dimezzata la forza di trazione bastava per l’esercizio.

Combinando il collegamento in cascata con la variazione del numero dei poli da 8 a 6 mediante opportune combinazioni

del circuito, si sarebbero potute ottenere 4 velocità di regime: 37 - 50 - 75 - 100 km/h, se le ruote della locomotiva

avevano un diametro di 1.630 mm.

Questo fu tentato con i 3 Gruppi di locomotive commissionate nel 1912: E.330 - E.331 - E.332.

La variazione del numero dei poli si presentava problematica per l’elevato numero di commutazioni, non meno di 33

in ciascun avvolgimento, che si sommavano a quelle occorrenti per passare dal collegamento in parallelo a quello

in cascata, e tutto ciò facendo i conti con la povertà dei materiali isolanti di quel tempo e con le larghe tolleranze

meccaniche abituali in ferrovia.

Il problema tecnologico, già complesso di per se, appariva addirittura proibitivo riguardo al rotore dei motori di trazione,

poiché qui le numerose commutazioni dovevano effettuarsi nell’avvolgimento di un organo in rotazione.

La Società Italiana Westinghouse per le sue E.330 aveva aggirato il problema accettando, nei rotori, correnti con numero

di fasi anche diverso dai 3, pur di ridurre drasticamente il numero dei punti da commutare.

La svizzera Brown-Boveri, per le sue E.331, fu l’unica industria che ebbe la temerarietà di effettuare tutte le commutazioni

necessarie anche nei rotori, mantenendo il circuito sempre in trifase, e pagò la sua audacia a caro prezzo, in termini

di guasti durante il servizio.

Le E.332 seguirono invece lo stesso criterio delle E.330, però con uno schema di avvolgimento completamente differente,

ideato e brevettato dai tecnici Oerlikon: esso era costituito in modo tale che, assumendo come capi del circuito 6 punti

determinanti, formava 2 stelle esafasi a 8 poli; prendendo invece come capi altri 2 punti, formava 6 stelle bifasi a 6 poli,

di cui i precedenti 6 punti costituivano i centri.

Per passare dagli 8 ai 6 poli, bastava commutare solo 8 punti del circuito; questi venivano portati all’esterno del rotore

mediante altrettanti anelli collettori, 4 su ciascun lato del motore, senza gravi problemi di spazio.

Gli statori dei 2 motori, trifasi e schematicamente uguali, erano in realtà costruiti in modo differente l’uno dall’altro:

quello del motore primario era elaborato per compensare in parte il minore rendimento del collegamento in cascata;

inoltre il relativo circuito, sempre trifase, quando il collegamento era in cascata a 6 poli poteva assumere una

configurazione mista a stella e a triangolo, per ridurre l’intensità delle correnti indotte del rispettivo rotore.

Conseguenza del fatto che la corrente nei rotori non era mai trifase, il collegamento in cascata si effettuava tra i 2 rotori

simmetricamente; perciò, all’inverso del solito.

Nel motore secondario in cascata, il rotore fungeva da induttore, alimentato a corrente esafase o bifase dal rotore del motore

primario e lo statore fungeva da indotto collegato al reostato di avviamento.

Data la simmetria della cascata, se non si fossero presi altri provvedimenti, la tensione nello statore del motore secondario

sarebbe stata la stessa di rete, vale a dire più di 3.000 V che sarebbero stati troppi per il reostato e il suo apparecchio

di regolazione.

Perciò si ricorse all’espediente di commutare il circuito dello statore secondario in modo che formasse un sistema esafase

aperto, sede di tensioni indotte molto minori di quella di rete.

In definitiva nel reostato della E.332 non circolava mai corrente trifase, ma solo esafase.

(Esafase nelle prime 3 combinazioni di marcia: 37,5 / 50 / 75 km/h) o bifase (nella 4a: 100 km/h)

- Erminio Mascherpa / iTreni oggi 132 -

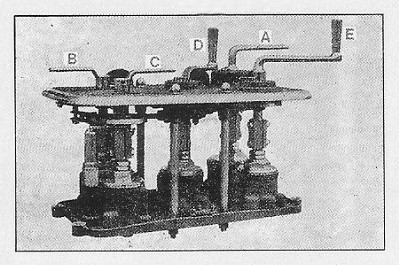

- Il reostato -

Il reostato d’avviamento, apparecchio che ha fatto accomunare spesso la E.332 con la E.331, perché in entrambi i casi

era metallico, ma nelle E.332, caso unico fra le locomotive trifase italiane, era però formato da resistori di “ghisa”,

fissati tramite isolatori a un’incastellatura a torre ubicata nella parte centrale della locomotiva.

La divisione in 16 gradini ne rendeva l’esclusione più graduale che nella E.331, anche se non così fine come

nella E.330 che aveva un reostato liquido a regolazione continua.

Il comando avveniva tramite un commutatore elettrico, definito “cavallino”: l’esclusione del reostato procedeva

di un gradino ogni volta che il macchinista, sul banco di manovra, ruotava la manovella di comando dalla

posizione 1 all’adiacente posizione 2, riportandola subito nella posizione 1 che riarmava il “cavallino”.

La manovella poteva assumere 7 posizioni: una di zero centrale; 1 e 2 per l’esclusione e altrettante 2 per l’esclusione

del reostato; infine due posizioni estreme, l’una per l’inserzione rapida di tutto il reostato; l’altra per l’esclusione

rapida saltando i primi sei gradini, quest’ultima da usarsi nelle transizioni da una velocità di regime all’altra

in condizioni di carico non critiche.

- Banco di manovra di una E.332 con le 5 manette di comando -

- A - Innalzamento e abbassamento archetti presa di corrente -

- B - Inversione senso di marcia -

- C - Apertura e chiusura interruttore principale automatico -

- D - Selezione velocità di regime -

- E - Regolazione del reostato -

- Foto da: iTreni oggi 132 -

- La ventilazione -

La ventilazione nelle E.332 era di importanza vitale, perché doveva smaltire il calore generato, non solo dai motori

ma anche e soprattutto dal reostato.

Due ventilatori, azionati da motori trifase a bassa tensione da 6 kW ciascuno, posti nella parte centrale della locomotiva

e montati su cuscinetti a sfere, aspiravano aria attraverso i motori di trazione e la soffiavano nel reostato, da cui usciva

tramite lo sfogatoio nella parte superiore.

Dall’esterno della locomotiva l’aria entrava attraverso griglie a persiana ubicate sulle fiancate.

Per migliorare il raffreddamento si poteva aprire uno dei due finestrini centrali di ogni fiancata, quello verso la parte

anteriore della macchina; molte fotografie danno l’impressione della mancanza di un vetro del finestrino.

- Caratteristiche -

La disposizione delle apparecchiature elettriche, tutte nella parte centrale, con cabine di guida alle estremità,

si staccava dalle locomotive trifase allora esistenti e richiamava piuttosto quello delle citate locomotive francesi

della rete “du Midi”o le “Varesine” E.320 a terza rotaia, anch’esse con trasmissione tramite bielle inclinate

e alberi ausiliari, ma disposte diversamente.

Nota

- Le E.320 del 1915 con le bielle motrici inclinate collegate ai motori, erano soggette a frequenti guasti e rotture e questo indusse i tecnici a modificare

il progetto: vennero sostituite nel 1923 dalle E.321 quasi identiche alle prime ma che adottavano una più collaudata biella triangolare nel frattempo

comune anche per le macchine trifasi -

- E.320 FS a terza rotaia con biella motrice inclinata -

- Foto da: it.wikipedia.org -

- E.321 FS a terza rotaia con biella triangolare -

- Foto OM / da: FS Locomotive Elettriche Stefano Garzaro / Edizioni Elledi 1986 -

Il criterio di innalzare il più possibile il baricentro, nell’intento di diminuire le sollecitazioni trasversali delle rotaie durante

la marcia ebbe un’applicazione esemplare: posto a 1,62 m sul binario, il baricentro della E.332 (e quello della E.331),

erano fu tra i più alti delle locomotive elettriche del tempo, paragonabile a quello delle locomotive a vapore

per treni passeggeri.

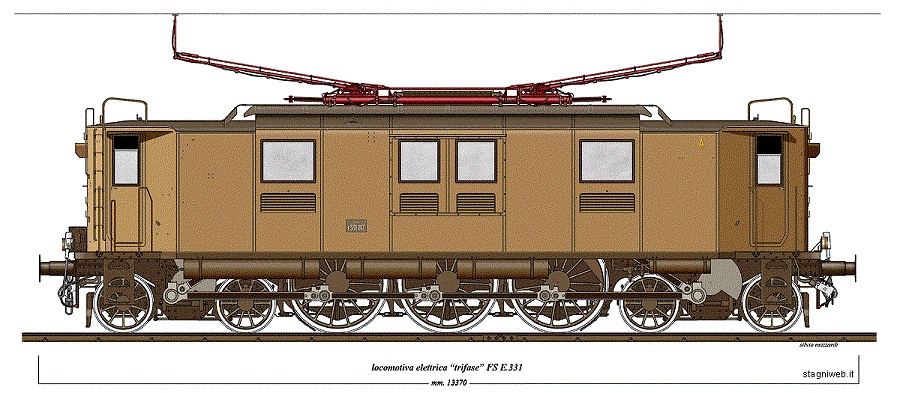

Esteriormente simili alle E.331, ma non uguali, le E.332 erano più alte di 22,5 cm, a causa delle differente struttura

del reostato, e si distinguevano a prima vista per la diversa forma del tetto, spiovente dal centro verso le cabine,

anziché orizzontale come la E.331.

- E.332 -

- Disegno Silvio Mazzardi / da: stagniweb.it -

- E.331 -

- Disegno Silvio Mazzardi / da: stagniweb.it -

- Fine prima parte -

- Un ringraziamento al Prof. Claudio Pedrazzini che mi ha gentilmente acconsentito di realizzare la storia della E.332 trifase dal suo libro:

- Storia dell’elettrificazione e dei locomotori trifasi F.S. / Claudio Pedrazzini / Club Fermodellistico Bresciano -

- Altre fonti -

- stagniweb.it -

- FS Locomotive Elettriche / Stefano Garzaro / Edizioni Elledi 1986 -

- E.332 Cenerentole del trifase / Erminio Mascherpa / iTreni oggi 132 e 133 -

- Nino -

|

| 1 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |

| Nino Carbone |

Posted - 06 December 2025 : 15:32:17

- E.332 FS -

- Seconda parte -

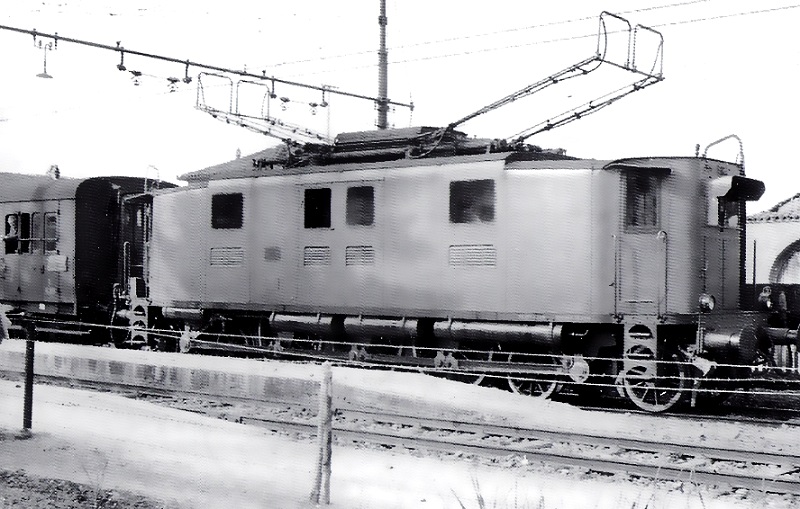

- Vista laterale della E.332.3 nuova di fabbrica -

- Foto Oerlikon / da: Storia dell’elettrificazione e dei locomotori trifasi F.S. / Claudio Pedrazzini / Club Fermodellistico Bresciano -

- All’inizio risultati deludenti -

La Prima Guerra Mondiale ritardò molto la costruzione del materiale rotabile ferroviario; le industrie meccaniche,

con le maestranze ridotte dalla chiamata alle armi, dovettero privilegiare la produzione del materiale bellico.

La costruzione delle E.332 procedette relativamente bene, il ritardo fu poco più di 2 anni rispetto ai tempi previsti,

probabilmente fu dovuto al fatto che al momento dell’entrata dell’Italia in guerra, nel maggio 1915, il lavoro era in

uno stato avanzato, come dimostrerebbero le targhe di queste locomotive, poste sulle fiancate, che indicavano

come anno di costruzione proprio il 1915.

La prima unità - E.332.001 - venne completata nell’aprile 1917, seguita dalle altre 5 in autunno; la fornitura si concluse

con la E.332.006 nel novembre 1917.

Nonostante fossero destinate alle linee facenti capo a Genova, e in particolare alla Genova-Savona, non furono subito

assegnate al capoluogo ligure, in quanto in Liguria non esistevano linee che permettessero di compiere tutte le prove

descritte nel capitolato, perciò furono assegnate al deposito locomotive di Lecco e solo dopo un periodo di collaudo

vennero assegnate al deposito di Rivarolo Ligure.

I primi risultati furono deludenti e dimostrarono subito la necessità di apportare modifiche all’equipaggiamento elettrico

da eseguirsi con la consulenza della ditta costruttrice.

Nella forza di trazione stava il vero limite della E.332 e per questo si dimostrò inferiore, sia alla E.330 che alla E.331.

La debolezza si manifestava specialmente alle prime 2 velocità, quando il collegamento dei motori in cascata esaltava

gli effetti negativi della sfavorevole forma d’onda delle correnti esafasi e bifasi.

Con lo schema adottato per la E.332 si provarono ad eliminare gli inconvenienti del sistema polifase, nella forma adottata

sulle E.330 - la più funzionale - che richiedeva l’impiego dell’autotrasformatore Scott, sia per alimentare gli statori

del motore quando erano collegati a 6 poli, sia quelli del sistema totalmente trifase adottato sulla E.331.

(Dove per alimentare con corrente trifase gli statori dei motori in qualsiasi condizione di marcia e per ottenere contemporaneamente correnti indotte

nei rotori pure trifasi si introdussero commutatori rotanti)

Il lasso di tempo intercorso fra l’anno di ordinazione delle E.332 - il 1913 - e l’anno di consegna - 1917 - testimonia

le difficoltà (oltre alla causa della Prima Guerra Mondiale) che si dovettero superare per realizzare queste macchine,

per poter rendere affidabile il loro equipaggiamento elettrico.

- Assegnazione e servizi -

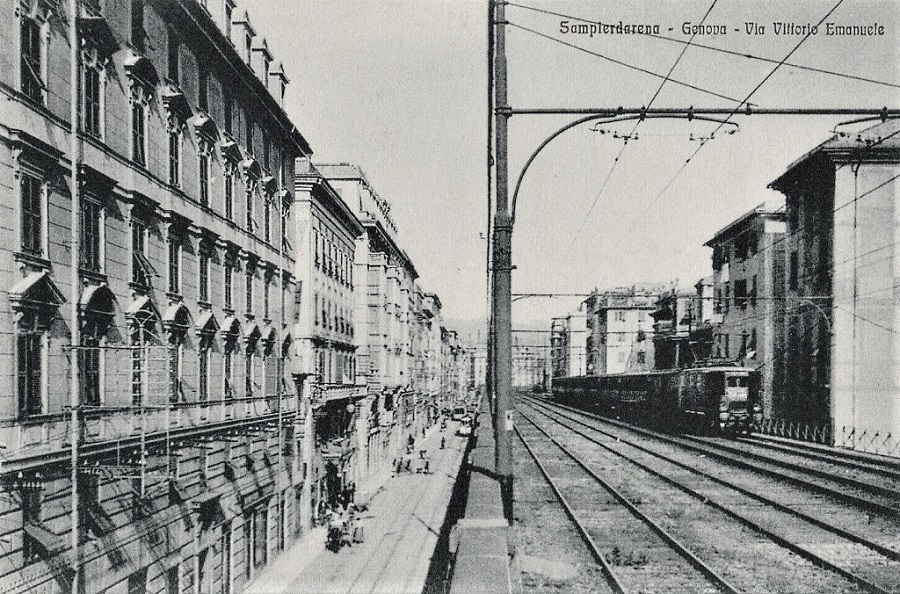

Le E.332 vennero assegnate al deposito di Rivarolo Ligure dal 1921 e ripartite fra Rivarolo stessa e Piazza Principe;

nel 1925 vennero tutte trasferite al deposito di Terralba, poi Genova Brignole, e utilizzate sulla linea per Savona

e sulla Succursale dei Giovi per la trazione dei treni passeggeri diretti verso Lombardia e Piemonte.

- E.332 con treno passeggeri a Genova Vesima verso Sampierdarena negli Anni ‘20 -

- Foto F.Molfino / Collezione Castiglioni / da: iTreni oggi 126 -

- E.332 con treno passeggeri sul viadotto di Sampierdarena diretto verso la stazione di Piazza Principe negli Anni ‘20 -

- Foto da: ebay.it -

La macchina poteva trinare a 75 km/h, senza rinforzo, treni di 230 tonnellate corrispondenti a 5 carrozze a carrelli.

Dal 1926, con l’elettrificazione della linea del Levante Ligure le E.332 furono destinate alla trazione di treni viaggiatori

lungo la costa essendo il profilo pianeggiante, anche se tortuoso, adatto a queste locomotive con massa aderente

limitata e di potenza modesta alle 2 velocità più basse.

- Treno passeggeri per La Spezia trainato da una E.332 in una cartolina di Levanto del 1926 -

(La trazione elettrica trifase Sestri Levante-La Spezia era stata inaugurata ufficialmente il 21 aprile di quell’anno)

- Foto Cova / Collezione Castiglioni / da: iTreni oggi 133 -

Tra Genova e La Spezia potevano trainare convogli da 420 tonnellate rimorchiate, nelle 3 velocità di regime che quella

linea ammetteva cioè: 37,5 - 50 - 75 km/h.

Se questa prestazione sfigurava un po’ con le E.330 ed E.331 (480 t a 50 km/h e 440 t a 75 km/h) eguagliava quelle

delle E.333 che allora erano le locomotive elettriche più moderne delle FS.

Nel 1925 l’evoluzione del traffico viaggiatori sorprese le FS per l’Anno Santo che aveva dimostrato insufficiente il parco

delle locomotive trifasi, al punto che su alcune linee elettrificate si era dovuta ripristinare la trazione a vapore.

Per rimediare, e per far fronte ai bisogni delle linee di prossima elettrificazione, fra il 1927 e il 1928 le FS ordinarono

la costruzione di 223 nuove (e migliori) locomotive dei Gruppi E.432 (40) e E.554 (183), che però sotto l’aspetto

numerico risultarono pure superflue.

Infatti di lì a poco altrettante unità dovettero essere accantonate a causa della diminuzione del traffico ferroviario,

primo motivo per la crisi economica del 1929, secondo motivo per lo sviluppo del trasporto stradale.

Gli accantonamenti riguardarono le locomotive più vecchie, ma non risparmiarono nemmeno alcune nuove E.554.

Nel 1931 le E.332 vennero accantonate a Rimini presso le Officine di Grande Riparazione FS e la Squadra Rialzo.

Verso la fine del 1934 le E.332 furono trasferite al deposito locomotive di Torino a cui servivano locomotori trifase

per fronteggiare il traffico sulla linea per Ceva, via Fossano e nella diramazione per Cuneo, seguita nel 1935

per Ceva via Bra.

Dopo l’elettrificazione dall’ottobre 1935, la linea Torino-Ceva via Bra vide quotidianamente le E.332 in testa a treni

viaggiatori.

- E.332 nell’originaria livrea nera nella stazione di Narzole (CN) nella seconda metà degli Anni ‘30 -

- Foto da: iTreni oggi 133 -

Nemmeno il clima freddo ridusse la frequenza dei guasti del reostato, dovuto all’insufficiente ventilazione.

I resistori di ghisa funzionavano bene ma la loro posizione, impilati nel cassone centrale, ispezionabile con difficoltà

e male raffreddato li rendeva vulnerabili.

Statistiche della seconda metà degli Anni ‘30 rivelarono che i guasti del reostato delle E.332, a uguale percorrenza,

risultava il quadruplo rispetto ai locomotori con reostato liquido; il fatto che l’unico finestrino mobile su ciascuna

fiancata come da fotografie, fosse prevalentemente aperto, rispecchia questo bisogno di maggiore ventilazione.

Al periodo torinese risale la modifica più importante: il comando delle apparecchiature fu trasformato da pneumatico

ad elettropneumatico; sul banco di comando rimasero le cinque manette originarie, però ciascuna di esse,

(eccetto quella del comando degli archetti che rimase invariata), fu collegata a un commutatore elettrico

a bassa tensione (80 V) che sostituì il distributore pneumatico originario.

Le rispettive apparecchiature pneumatiche vennero comandate tramite un complesso di elettrovalvole.

Le prime E.332 con comando elettropneumatico furono le E.332.002 e 005 seguite successivamente dalle altre 4.

A Torino principale campo d’azione di queste macchine, furono le linee moderatamente acclivi che si irradiano

dal capoluogo, sulle quali trainavano prevalentemente treni leggeri, accelerati e diretti, tuttavia continuarono

ad arrivare fino a Genova come rinforzo a treni viaggiatori trainati da E.431 o E.432.

La loro presenza abituale continuò sulle linee da Torino per Ceva, via Fossano e via Bra e sulle diramazioni

per Cuneo e per Ormea.

Nel 1956 le FS estesero l’applicazione delle apparecchiature R.E.C. per il riscaldamento dei treni sulle varie

locomotive a c.a. trifase tra cui le E.332.

- E.332 con un convoglio passeggeri per Torino Porta Nuova a Sommariva del Bosco (CN) nel 1960 -

- Foto Andrea Olivero / da: Storia dell’elettrificazione e dei locomotori trifasi F.S. / Claudio Pedrazzini / Club Ferromodellistico Bresciano -

Nella primavera del 1961 la conversione in corrente continua della linea del Fréjus e del nodo di Torino segnò

il tramonto delle E.332, tranne l’unità 002, destinata alla demolizione in seguito a un serio incidente

avvenuto nella stazione di Ceva il 27 luglio 1960.

- Pubblifoto / da: Storia dell’elettrificazione e dei locomotori trifasi F.S. / Claudio Pedrazzini / Club Fermodellistico Bresciano -

- Ritorno in Riviera -

L’intero Gruppo venne trasferito al Deposito Locomotive di Savona Fornaci.

Le E.332.003-004-005-006 arrivarono a Savona il 18 maggio 1961, la E.332.001 il 6 luglio successivo.

I servizi espletati rimasero gli stessi sulle linee di Fossano e di Bra e utilizzate come locomotive di rinforzo ad alcuni

treni passeggeri tra Savona e Ceva, nonché alcune coppie di treni accelerati sulla Riviera di Ponente fino ad Albenga

e raramente fino a Ventimiglia.

In questi servizi le E.332 vennero impiegate promiscuamente con le E.331 ed E.333, formando doppie trazioni miste

di E.431 (titolare del treno, talvolta sostituita da E.331 o E.333) con la E.332 (in testa come rinforzo) sulle due linee

di valico verso il Piemonte.

A Ceva, dove cessava la necessità di rinforzo, la E.332 veniva sganciata e poi adibita alla trazione di accelerati

o diretti per Carmagnola, mentre la E.431 proseguiva da sola con il suo treno per Torino.

L’eccedenza di locomotive trifasi era sempre più evidente e le E.332, ormai vecchie, e peggio, sgradite dal personale

di condotta furono destinate alla demolizione.

Il motivo di questo disprezzo era a causa della presenza a bordo di apparati elettrici con poca o nessuna protezione.

A bordo delle E.332 ed E.331 avvennero numerosi incidenti mortali per il fatale contatto tra il personale e queste

apparecchiature, per questa ragione, specialmente a Torino, questi 2 Gruppi di locomotori furono ricordati

dai macchinisti con il sinistro appellativo di “assassini”.

Nel 1962 le E.332 iniziarono ad essere accantonate in lunghe file assieme alle E.331 con le quali condivisero il destino.

- Foto Michele Mingari / da: iTreni oggi 133 -

L’ultima unità, la E.332.003 venne ritirata dal servizio attivo nella primavera del 1963 e nello stesso anno le E.332.001,

005 e 006 furono trasferite al deposito di Novi Ligure (San Bovo) e nel 1964 insieme alle restanti locomotive

dei Gruppi E.331 ed E.332 vennero demolite.

- E.332.001 a Savona Fornaci nel 1962 dopo l’accantonamento -

- Foto C.Testero / da: iTreni oggi 133 -

Nessuna unità è stata conservata a scopo museale.

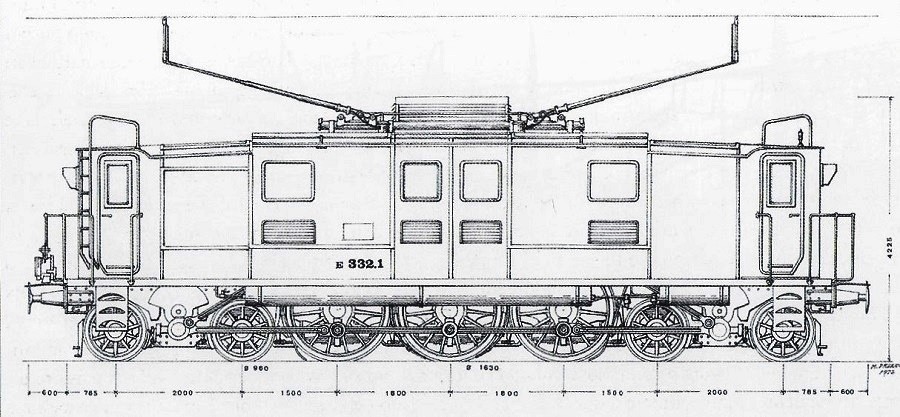

- Dati tecnici -

- Disegno Mario Piovano / da: Storia dell’elettrificazione e dei locomotori trifasi F.S. / Claudio Pedrazzini / Club Fermodellistico Bresciano -

- Anno ordinazione di progettazione: 1913 -

- Anno costruzione: 1915 -

- Anno di consegna: 1917 -

- Lunghezza: 13.370 mm -

- Rodiggio: 2’C2’ -

- Velocità di regime: 37,5 / 50 / 75 / 100 km/h -

- Potenza oraria corrispondente: 950 / 1.280 / 2.000 / 1.900 kW -

- Sforzo di trazione corrispondente: 67,6 / 45 / 85,5 / 54 kN -

- Numero e tipo di reostato: 1 metallico -

- Numero poli statorici motori: 8 oppure 6 -

- Numero motori: 2 -

- Peso di servizio: 92.000 t -

- Peso aderente: 48.000 t -

- Diametro ruote motrici: 1.630 mm -

- Passo totale: 10.600 mm -

- Passo rigido: 3.600 mm -

- Unità costruite: 6 -

- Numerazione FS fino al 1918: E.332.1-6 -

- Numerazione FS dopo il 1918: E.332.001-006

- Costruttore: CEMSA Saronno / Maschinenfabrik Oerlikon MFO Zurigo -

- Fine seconda e ultima parte -

- Fonti -

- stagniweb.it -

- FS Locomotive Elettriche / Stefano Garzaro / Edizioni Elledi -

- E.332 Cenerentole del trifase / Erminio Mascherpa / iTreni oggi 132 -

- Storia dell’elettrificazione e dei locomotori trifasi F.S. / Claudio Pedrazzini / Club Ferromodellistico Bresciano -

- Nino -

|

|

|